「サメを食べる」という話をするときに、真っ先に多くの方が思い浮かべるのはフカヒレだと思います。

その一方で、フカヒレのためにサメが”フィニング”と呼ばれる残酷な殺され方をしたり、海外の人々がフカヒレに強く反対しているというニュースを耳にすることもあります。

そんな問題をサメ愛好家として調べてみると、「一部の国はヒレだけ切り取ってサメを粗末にしているけど、日本の水産業はちゃんとサメを有効活用している!」という主張も目にします。

では、何故フカヒレは非難されることがあるのか?

フカヒレを禁止すればサメを守ることができるのか?

日本のサメ利用は本当に素晴らしいのか?

今回はサメの利用に関する闇ともいえる「フカヒレ問題」について解説をし、上記のような疑問に回答していきます。

解説動画:フカヒレ漁は何が問題?シャークフィニング・中国の違法労働・絶滅危惧種の乱獲・・。どうすればサメを守れるか?

このブログの内容は以下の動画でも解説しています!

※動画公開日は2025年5月1日です。

フカヒレとはそもそも何か?

ご存知の通り、フカヒレはサメのヒレのことです。

日本にはサメ類を指す言葉として

- 鮫(サメ)

- 鱶(フカ)

- 鰐(ワニ)

等が存在し、フカヒレのフカはここから来ています。

このフカという呼び名は、水族館でよく展示されているネムリブカや、人気な深海ザメのラブカなど、一部のサメの標準和名にも使われています。

どんなサメのヒレが使われるのか?

サメ類にはサメのトレードマークとでもいうべき第一背鰭以外にも、第二背鰭、胸鰭、腹鰭、尻鰭、そして上葉と下葉に分かれた尾鰭という複数のヒレがあります(一部のヒレがないグループのサメもいます)。

小さな鰭が使われることもあるそうですが、主にはこのうち背鰭、胸鰭、尾鰭下葉などの大きな部位が加工されます。

ちなみに、サメの尾びれは上葉の方が長く、オナガザメと呼ばれる種類は全長の半分に達するほど大きいですが、上葉は全体に骨が入っているのでフカヒレには不向きです。

日本でよく使われるのは水揚量の多いヨシキリザメで、他にもアオザメやネズミザメなどが使われています。

また、現在はほとんど食べる機会がないと思いますが、ウバザメのフカヒレが最高級品として提供されることもあったようです。

さらに、エイの仲間でサメのようなヒレを持つサカタザメ類のヒレがフカヒレとして使われることもあります。

フカヒレと日本

フカヒレは中華料理のイメージが強いと思いますし、実際に中華圏で多く消費されてきたのですが、決して日本も無関係ではありません。

江戸時代においてフカヒレは、干したナマコやアワビと並び、俵物三品として中国への重要な輸出品でした。現在も日本はフカヒレの輸出入を行っています。

また、マグロを獲るための延縄漁では外洋性のサメ類が混獲されるので、日本人が食べるマグロを獲る船はサメも多く捕まえており、そのサメがフカヒレに利用されることがあります。

フカヒレ自体を消費していない人も、マグロを通してフカヒレとつながっているかもしれません。

何故フカヒレは非難されるのか?

このように歴史あるサメの活用法であるフカヒレ漁やその他フカヒレに係る産業が、環境保護団体などから問題視されたり、厳しい規制の対象になることがあります。

ここでは、フカヒレが批判される主な理由を3つ取り上げます。

シャークフィニング

フカヒレを批判する人が最も多く挙げている問題点がシャークフィニングです(ただ単にフィニングと呼ばれることも)。

ヒレを表す単語フィン(fin)を動詞にした言葉で、捕まえたサメのヒレだけを切って体を海に捨てる行為を指します。

切り取られたヒレは再生することが無く、ヒレのないサメは泳ぐことができないため、仮にサメが生きていたとしても動けないまま死んでしまいます。

シャークフィニングの様子を含む動画はコチラ↓

フィニングをする目的として、商業価値の高いマグロなど他の魚を入れておくスペースを確保するというものが挙げられます。

マグロなどに比べるとサメ肉は価格が低いがヒレはフカヒレとして高く売れるということで、ヒレだけ切って保管して他を捨てるわけです。

一応こうした合理的理由はあるのですが、これが残酷過ぎる・資源の無駄遣いだということでフィニングは多くの人から非難されているわけです。

現状フィニングは数多くの国や地域で規制されていますが、完全に無くなったわけではありません。

最近の事例だと2024年6月に台湾の漁船で、2,000~3,000匹分に相当するヨシキリザメのヒレ(6.5t)だけが見つかり、フィニングをしていたことが発覚しました。

台湾でもフィニングが禁止されていますが、違反した場合の罰則が非常に緩く、厳しい対応が求められます。

絶滅危惧種の乱獲

そもそも多くのサメが絶滅危惧種であるという点も、フカヒレが問題視される理由の一つです。

2021年にネイチャーに掲載された論文では、漁獲圧の急激な上昇により、1970年代に比べて外洋性のサメ・エイ類の数が約71%も減少していると示されました。

サメ類は魚類全体で見ればサイズが大きいので自然界での死亡率は概して低いはずですが、その分子供を産む数が少なく、その子供が成熟するのにも時間がかかります。

つまり、漁業活動などの要因で急速に数を減らした場合、回復まで時間がかかり、回復せずに絶滅するリスクも高いのです。

そんなサメ類を絶滅の縁に追いやっている要因の一つとして、フカヒレ漁も批判されています。

実際に2015~2017年に広州と香港で販売されているフカヒレからサメの種を調べた研究では、大部分は絶滅リスクが低いとされるヨシキリザメのヒレでしたが、IUCN Redlistで危急(VU)とされるクロトガリザメ、近絶滅種(CR)とされるアカシュモクザメなどのヒレも見つかっています。

中国漁船による奴隷労働

フカヒレ漁の中で、サメだけでなく、人間が犠牲者になるケースもあります。

それが、中国漁船が違法な漁業をする際の奴隷労働です。

英国のEnvironmental Justice Foundationが行った調査では、複数の中国遠洋漁船において、乗組員が極めて不当な扱いを受けながら、フィニングなどの違法漁業をさせられている実態が明らかになりました。

調査対象となった漁船の乗組員たちは、

- 身分証を没収される

- 約束された賃金を払われない

- 給与から高額の天引きをされる

- 不十分な食事や休憩しか与えられない

- 長時間働かされる

- 暴力を振るわれる

など、まさに奴隷としか言いようのない扱いを受けていました。

2020年の中国漁船「Long Xing 629」号の事例では、こうした過酷な違法労働の末に亡くなったインドネシア人の遺体が海に遺棄されたことも分かっています。

違法なフカヒレ漁には環境問題だけでなく、人権問題という側面もあるんです。

フカヒレ問題はSDGsやCSRにも関わる

こうした様々な理由から、フカヒレ漁やフカヒレ消費そのものを批判する人も多く、実際に規制や禁止の対象となりつつあります。

2010年代にはニュージーランド航空やキャセイ航空などの航空会社がフカヒレ輸送の停止を発表し、シャングリ・ラやザ・ペニンシュラなどのホテルがフカヒレ料理の提供を停止するなどの事態も起きました。

もちろん国や地域、団体によって様々な利害や思惑がありますが、フカヒレ漁は環境保全や人権という観点で問題視されることがあり、フカヒレを提供及び消費するか否かはSDGsやCSRにも関わるということは、理解しておいた方が良いでしょう。

フィニング禁止でもサメは救われない?

ここまでフカヒレが問題視される理由を見てきました。

フカヒレ問題が論じられる際は大体ここまでで話が終わり、

フィニングしている奴らやフカヒレを食べまくっている中国が悪い

という結論になりがちです。

またそれに対して、

日本はサメを有効活用していて素晴らしい

という紹介がされることもあります(日本のサメ利用については後述します)。

昨今、外国人を差別して愛国者になれると勘違いしている人が湧いているので、こういう結論で話を止めた方が確かに世間ウケは良さそうです。

しかし、フカヒレの問題はそんな単純ではないと僕は思っています。

フィニング規制広まるもサメの死亡数は減らず

2024年1月、科学誌サイエンスに「フィニング禁止によってサメの死亡数は減少せず、それどころか増加している」と示す論文が掲載されました。

同論文によれば、2000年~2019年にかけてフィニングの規制が急速に増えていったにもかかわらず、漁業によるサメの死亡数は減少するどころか増しており、毎年約7900万尾のサメが命を落とし、そのうち約27~35%が絶滅危惧種だとされています(2017~2019年時点)。

冷静に考えれば分かりますが、フィニングはあくまで”残酷な扱い”と言うだけで、水揚げしてサメを殺す点ではフィニングしようが魚体を丸ごと持ち帰ろうが変わりません。

つまり、フィニングを禁止したとしても、資源回復が追いつかないペースでサメを獲り続ければ、彼らを絶滅に追い込むリスクがあるんです。

むしろ、フィニングが禁止されてサメの魚体を持ち帰ることが強制されたことで、サメ肉の需要が増しているという指摘もあります。

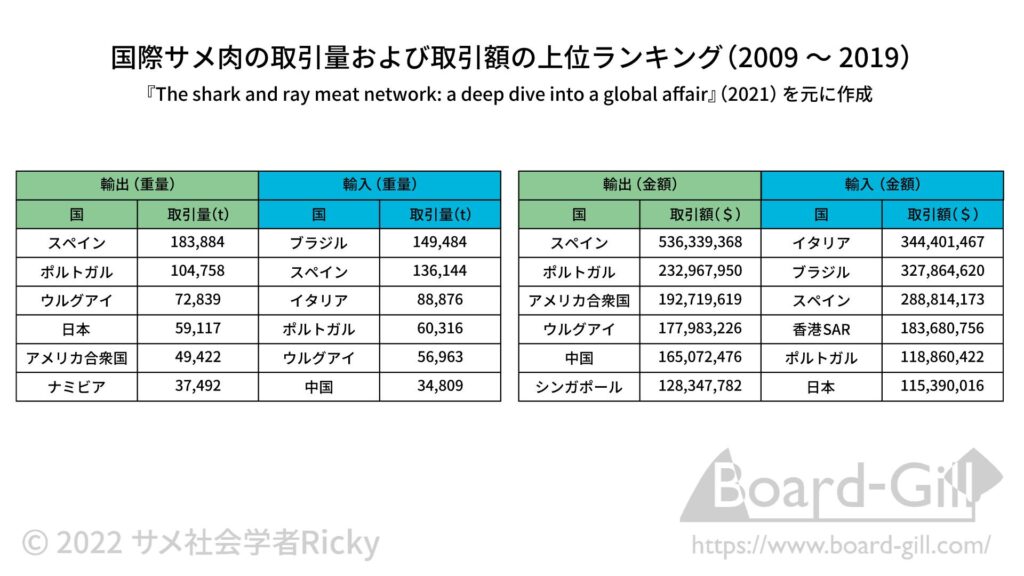

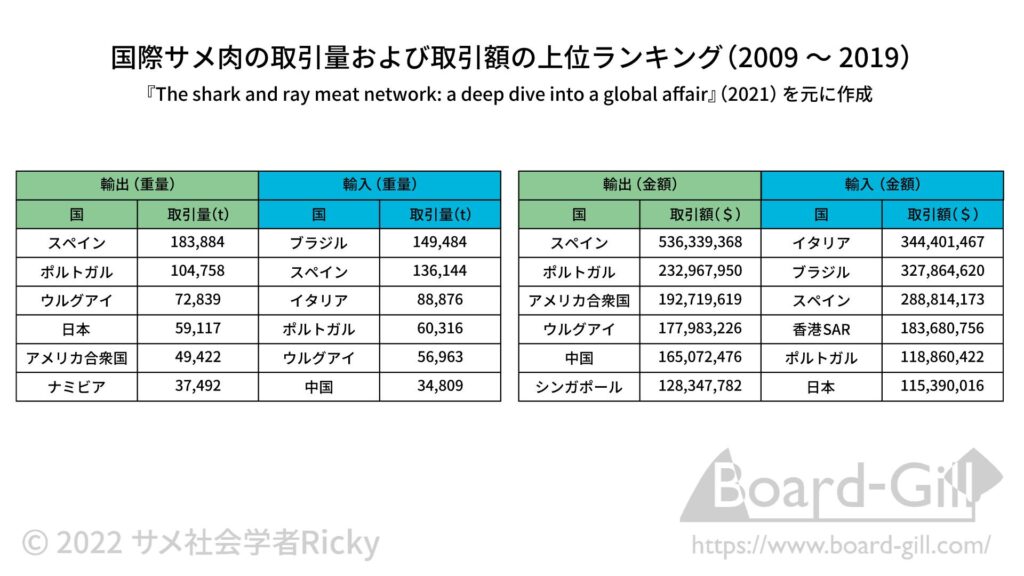

実は金額ベースで言えばフカヒレよりもサメ肉の市場の方が大きいのです。

- サメ肉の総取引額:49億ドル

- フカヒレの総取引額:26億ドル

※2012~2019年の数値『The Shark and Ray Meat Network』参照

また輸出入の上位には中華圏ではなく、ポルトガルやスペイン、ブラジルなどがランクインしています。

残酷かつ資源の無駄遣いであるフィニングに反対するのは良いことですが、フィニングという分かりやすい悪だけを否定したり、中国などのフカヒレ取引が盛んな国を敵視するだけで本当にサメを守れるのか?という点をしっかり考えておかないといけません。

上辺だけで効果の低い保全政策を支持しないためにも、

- どれくらいのサメがいるのか?

- どれくらい獲っているのか?

- 個体数は減少していないのか?

という点に目を向け、持続可能な漁業を促進していくべきだと思います。

日本のフカヒレ事情と課題

ここまでの話を踏まえて、日本の現状や考えるべき問題について考えてみます。

フィニングを禁止して有効活用

水産庁が公表している『サメ類の保護・管理のための日本の国内行動計画』には、以下のような記載があります。

サメ類の魚体を投棄し、ヒレだけを持ち帰ることによるサメ類資源の無駄遣いが国際的に問題とされていることを踏まえ、また、漁獲したサメ類を持ち帰ることによる有効利用を徹底させるため、2008 年に省令を改正し、遠洋かつお・まぐろ漁業、近海かつお・まぐろ漁業及び沿岸まぐろはえ縄漁業を対象として、採捕したサメを所持したときは、日本国外で当該サメの一部を陸揚げした場合を除き、当該サメのすべての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持することを義務付けた。

『サメ類の保護・管理のための日本の国内行動計画』P2より引用

平たく言えば、マグロを獲る時にサメが混獲された場合、ヒレだけ切って魚体を捨てるフィニングは禁止されているんです。

さらに日本で獲れたサメは、フカヒレ以外にも様々な方法で利用されています。

サメの水揚量が日本一である宮城県の気仙沼では、サメのヒレをフカヒレとして利用するだけでなく、肉をはんぺんの材料にしており、皮は財布などの革製品に使うなど、サメ類をできる限り無駄なく利用する取り組みが実践されています。

また、青森県には古くからアブラツノザメを食べる文化があり、新潟県上越市ではネズミザメの肉が販売されるだけでなく、頭を使った煮凝りを年越しに食べる風習が残っています。

さらに広島県の三次市などでは、サメ肉を使った料理が「ワニ料理」という郷土料理として根付いています。

サメの種について、日本で最も多く水揚げされているのはヨシキリザメは比較的資源量が安定しており、IUCN Redlistでの評価もNT(近危急)という、比較的絶滅リスクが低い種とされています。

こうしたことから、日本はサメ資源を無駄なく利用しているという肯定的な取り上げ方をされることが多く、フカヒレに対する批判も「過激な欧米の環境保護団体の押し付け」と否定的に捉えられることが多い印象です。

確かにフカヒレに反対する声の中には、全てのサメがフィニングの犠牲になっていると勘違いしていたり、意図的にそう誤解させようとしていると思しきものもあり、そうした批判に反論していくことは大切なことです。

しかし、日本のサメ事情には以下のような問題点があると思っています。

日本にサメの資源管理ができるのか?

先程述べた通り、フィニングをしようがしまいがサメを殺すことには変わらないので、獲りすぎていないかどうか、しっかりと資源管理をする必要があります。

しかし、日本には地域漁業管理機関(RFMO)の決定に基づくごく一部の規制を除き、捕獲していいサメの量や種についての制限はほとんどありません。

というより、制限をかけるべきかどうかを判断するための調査・研究自体ができていないと言った方がいいかもしれません。

そもそも日本は、主要な水産資源の管理すらろくにできていない現状です。

2020年に施行された改正漁業法では最新の科学的知見に基づいて資源評価と資源管理を行うことが定められており、水産関係予算も改正以前(2018年)には2,327億円だったに比べ、2025年には3,180億円まで増額されています。

しかし、UMINEKOサステナビリティ研究所所長の粂井真氏がまとめたデータによれば、増額された2025年の予算のうち資源の調査・管理に使われたのはわずか2.6%(85億円)で、2018年と比べて1%も増加していません。

実際の資源管理についても、獲り切れないような大きすぎる漁獲枠を設定して資源管理をしていることにするなど、もはや日本の水産業をあえて潰そうとしているのかと疑いたくなる愚行が目立ちます。

その結果として、サバ類やスルメイカ、ハタハタ、二ホンウナギなど、数々の重要な国内資源が大幅に減少しています。

こうした状況で「日本はサメの持続可能な方法で利用できる」と胸を張って言えるのか、僕は正直疑問です。

違法漁業と日本のマグロ需要

外国船が行うフィニングも日本と無関係ではありません。

先程、台湾や中国の漁船がフィニングを行っていた事例を紹介しましたが、これらの国々は日本に輸出されるマグロも漁獲しています。

つまり、違法行為を行っている漁船で獲れたマグロを、日本のバイヤーが知らずに買い取ってしまう可能性もあるわけです。

フィニングや奴隷労働を行う漁業に間接的に加担してしまうことには、道義的な問題とは別に、国際的な水産取引に悪影響を及ぼすリスクがあります。

禁止された海域でのフィニングをはじめとする違法行為や、漁業の結果を正しく報告しなかったり、保全策などの規制を無視する漁業は、IUU漁業(Illegal, Unreported and Unregulated)と呼ばれます。

国連が定めた持続可能な開発目標(SDGs)の中にはこのIUU漁業の撲滅が含まれており、水産物に係る企業の多くが、IUU漁業との関与を排除すると宣言しています。

その水産物が漁獲されている海域でIUU漁業が行われていることや、IUU漁業で獲られた動物が使われている商品を扱うことは、

- エコラベルの認証が取得できない。

- 特定の国や会社と取引ができない。

- 金融機関からリスクと見なされて投資や融資を受けられない。

などの問題につながります。

日本はフィニングを禁止していますし、フカヒレ取引の主要国ではありませんが、マグロの消費大国としてその責任を果たすことが求められます。

フカヒレ問題とどう向き合うべきか?

ここで重要なのは、「可哀相なサメを助けなきゃ!」という感情で突っ走るのではなく、「何を何故推奨するのか?/反対するのか?」と考えることです。

例えばフィニングに反対するとして、なぜ反対するのでしょうか?

残酷だからという理由で反対するなら、「残酷でない方法ならサメを好きなだけ獲っていいのか?」「そもそも海から陸にサメを引きずり上げる漁業そのものの残酷性はどうなのか?」という話になります。

資源の無駄使いだからという理由で反対するにしても、「無駄なくヒレ以外も有効活用するのであれば絶滅危惧種でも許されるのか?」という問題が出てきます。

生物多様性保全を重視する場合

僕はフィニングにも違法労働にも決して賛同はしませんが、あくまでフカヒレ問題で中心軸に置くべきは生物多様性保全(より細かくは絶滅危惧種の乱獲防止)だという立場です。

この場合、資源量の多い種であればフカヒレとして利用することは問題ないので、フカヒレ産業そのものを否定したり、フカヒレを食べる人々を闇雲に攻撃することはしません。

サメの命を奪うことがあるとしても、持続可能な方法でサメを利用する人たちとは仲良くできます。

しかし、もし絶滅危惧種を過剰利用するなら、たとえフィニングをせずに魚体を有効活用していても、それは規制をかけたり反対の声を上げる対象になり得ます。

資源保護の立場からもフィニングに反対は可能

上記の文章を意地悪な人が読めば「資源量の豊富な種ならフィニングをして良いのですか?」と聞いてくるかもしれません。

しかし、乱獲防止という観点からフィニングに反対することも可能です。

ヒレだけでなく魚体を持ち帰らなければならないというルールがあることによって、船に積み込めるサメやマグロの数が制限されるので乱獲防止の効果も多少は期待できます。

また魚体の陸揚げを義務付けることで、どの種のサメが何尾獲れたのか?それぞれの大きさはどれくらいなのか?という情報が把握しやすいので、そうした記録をとっていけば資源管理に役立つ可能性があります。

そもそも重要なのは「残酷だからフィニングに反対する」という主張なのにサメの利用そのものを否定する動物愛護団体の矛盾や、「我々はフィニングを禁止することで資源保護に取り組む」という手段と目的が合っていない政策の問題に気付くことです。

生物多様性保全を軸にするかどうかと、フィニングや奴隷労働を容認するかどうかは全く別問題です。

まとめ

以上がフカヒレ問題の解説でした。

以下は今回のまとめです。

フカヒレはフィニング・絶滅危惧種の乱獲・違法労働など、複数の観点から問題視されることがある。

現状、フィニングに対する規制は世界中で増えているが、漁業によって死亡するサメの数は大きく減っておらず、フィニング禁止はサメ保全の根本的な解決策ではない。

日本はフィニング禁止や有効活用という面では評価できる部分もあるが、水産資源の管理そのものに問題を抱えており、他国が行う違法漁業への関与を排除するという課題もある。

フカヒレ問題を考える時は「何を何故推奨するのか/反対するのか」と、対象と賛否の理由を明確にすることが大切である。

最後に述べた通り、自分はどの立場で、何に何故反対し、何を推奨するのか?という部分を明確にしておけば、「フカヒレはとにかく禁止!」や「中国が全部悪い!」のような単純な考えから抜け出し、どんな人たちや政策を応援すべきかが見えてくると思います。

ここまでの内容を踏まえ、フカヒレとどう向き合うべきなのか、ぜひ考えていただけると幸いです。

参考文献

- AFPBB News『香港キャセイ航空、フカヒレ輸送を禁止に』2016年(2025年5月2日閲覧)

- Boris Worm, Sara Orofino, Echelle S. Burns, Nidhi G. D’Costa, Leonardo Manir Feitosa, Maria L. D. Palomares5, Laurenne Schiller, Darcy Bradley『Global shark fishing mortality still rising despite widespread regulatory change』2024年(2025年5月2日閲覧)

- CNN日本版『NZ大手航空もフカヒレ空輸停止、環境保護団体の暴露受け』 2013年(2025年5月2日閲覧)

- Diego Cardeñosa, AndrewT. Fields, Elizabeth A. Babcock, Stanley K. H. Shea, Kevin A. Feldheim & Demian D. Chapman『Species composition of the largest shark fn retail‑market in mainland China』2020年(2025年5月2日閲覧)

- Environmental Justice Foundation『奴隷労働・違法操業漁業による水産物の日本市場への混入の可能性』2021年(2025年5月2日閲覧)

- Nathan Pacoureau, Cassandra L. Rigby, Peter M. Kyne, Richard B. Sherley, Henning Winker, John K. Carlson, Sonja V. Fordham, Rodrigo Barreto, Daniel Fernando, Malcolm P. Francis, Rima W. Jabado, Katelyn B. Herman, Kwang-Ming Liu, Andrea D. Marshall, Riley A. Pollom, Evgeny V. Romanov, Colin A. Simpfendorfer, Jamie S. Yin, Holly K. Kindsvater & Nicholas K. Dulvy『Half a century of global decline in oceanic sharks and rays』2021年(2025年5月2日閲覧)

- Seafood Legacy Times『マグロの一大消費国、日本として違法フカヒレ漁防止のためにできること』2024年(2025年5月2日閲覧)

- Seafood Legacy Times『【連載】第1回:日本の水産資源減少の理由と必要な4つの施策-これからの日本の水産資源管理を考える』2025年(2025年5月2日閲覧)

- Simone Niedermüller, Gill Ainsworth, Silvia de Juan, Raul Garcia, Andrés Ospina-Alvarez, Pablo Pita, Sebastián Villasante『The shark and ray meat network: a deep dive into a global affair』2021年(2025年5月2日閲覧)

- Wedge Online『日本のサバが危ない 幼魚も獲っちゃう仕組み』2023年(2025年5月2日閲覧)

- 水産庁『サメ類の保護・管理のための日本の国内行動計画』2001年/2023年一部改正(2025年5月2日閲覧)

- 日本経済新聞『ホテル「ザ・ペニンシュラ」 フカヒレ提供を停止』2011年(2025年5月2日閲覧)

- 日本経済新聞『ホテル「シャングリ・ラ」もフカヒレ提供停止』2012年(2025年5月2日閲覧)

- 沼口麻子 『ほぼ命がけサメ図鑑』2018年

- 毎日新聞『<サメ漁>気仙沼の漁師ら「反フカヒレキャンペーン」に憤り』2014年(2025年5月2日閲覧)

- 読売新聞『〈変わる海・漁業転換〉サメ無駄なく活用 持続可能産業へ世界発信』2022年(2025年5月2日閲覧)

初心者向け↓

中級者向け↓

コメント