「サメも死んだふりをする」

「サメをひっくり返すと動かなくなる」

「サメの鼻先を触ると気絶する」

またサメ映画の新しい設定かと疑いたくなる話ですが、実際に上記のような現象は確認されています。専門用語ではトニックイモビリティ(tonic immobility)と呼びます。

実際のトニックイモビリティの様子はコチラ↓

では、なぜサメはこのように動かなくなってしまうのでしょうか?

一見サメにとって不利に思えるこのトニックイモビリティについて

- 実は捕食者対策という役割がある

- 交尾に役立っている可能性がある

- 過度な刺激にフリーズを起こしているかもしれない

など様々な仮説あり、つい最近「実は役割やメリットなんてないんじゃないか?」という面白い見解の論文も発表されています。

今回はサメが動かなくなる現象、トニック・イモビリティとその原因について、最新の論文の内容も含めて解説していきます。

解説動画:サメはひっくり返ると気絶?サメの”死んだふり”トニックイモビリティの意外な理由とは?

このブログの内容は以下の動画でも解説しています!

※動画公開日は2025年9月2日です。

トニックイモビリティとは?

まずはトニックイモビリティとはどんな現象なのか簡単に紹介していきます。

トニックイモビリティは反射的・非自発的に発生する、不動状態を指します。もう少し簡単に言えば、動物がパタッと動かなくなる現象で、サメ以外の動物でも確認されています。

トニックイモビリティが起きているサメは外部からの刺激に対して反応しなくなり、心拍数や血圧が低下、呼吸以外の動作が止まってしまいます。

トニックイモビリティを引き起こす要因は動物によって様々で、サメの場合は体をひっくり返す、または吻にあるロレンチーニ器官を刺激した時などに起きます。

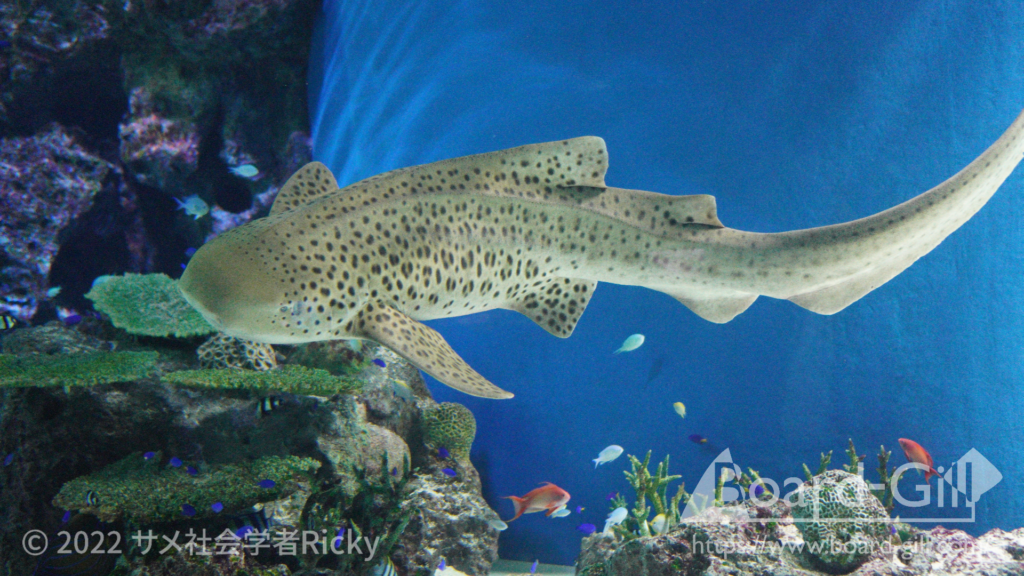

また、トラフザメでは尾鰭を強く握った時にトニックイモビリティが起きたという報告があります。

短い時間トニックイモビリティの状態になっただけであればサメはその後回復して泳ぐようになるため、研究者は計測やタグ付けなどの調査活動をする際に、一時的にトニックイモビリティを引き起こしてサメを安定させることがあります。

また、カリフォルニア近海でホホジロザメがシャチに襲われた際、ホホジロザメがこのトニックイモビリティになっていた可能性が指摘されています(シャチによって意図的に引き起こされたのかは不明で、そもそも本当にトニックイモビリティだったのか議論の余地はあるようです)。

一部のサメ映画では「サメは吻先を触れば動けなくなる」という設定が盛り込まれることがあり、これもトニックイモビリティをヒントにしていると思われます。

トニックイモビリティの原因に関する代表的な仮説

では、なぜサメはトニックイモビリティの状態になってしまうのでしょうか?

これまで提示されてきた仮説を見ていきます。

捕食者から身を守る方法説

最も一般に言われている仮説は、動かなくなることで捕食者から身を守るという説です。

天敵の前で動きを止めてしまうとかえって食べられやすいのでは?と疑問に思う方も多いと思いますが、実は陸上動物では「死んだふり」や「擬死」と呼ばれる行動はいくつか確認されています。

有名な例はオッポサムの仲間で、他にもヘビやトカゲなどの爬虫類や鳥類、昆虫など、幅広い分類群で「死んだふり」の事例があります。

「死んだふり」による狙いは

- 死んでいるから後で食べられると敵に思わせて逃げる隙を作る

- 状態の悪い死体を装って相手の食欲を削ぐ

- 特定の姿勢で固まることで飲み込まれることを防ぐ

など、動物によって様々です。

ただし、こうした陸上動物での事例が、同じようにサメに当てはまるとは限りません。

少なくとも現時点で、捕食者に襲われたサメがトニックイモビリティになることで生存率が高くなったと示す研究はないようです。

ここからは僕の個人的な見解ですが、このトニックイモビリティが他の捕食者から襲われる機会が少ないであろう頂点捕食者のサメでも確認されていることや、泳ぎ続けないと呼吸ができないタイプのサメにとっては動きを止めることはリスクが大きいこと等を考えると、サメが防御として「死んだふり」をしているという可能性は低いと思います。

交尾で役に立つ説

もう一つの仮説は交尾に役立つというものです。

サメ類の交尾ではオスがメスの胸鰭に噛みつき、体を絡ませたり抑えつけたりして、クラスパーと呼ばれる交尾器をオスがメスに挿入します。

交尾の時にメスが暴れたりすると当然上手く行かないため、トニックイモビリティは交尾しやすい状態にするためのものだという説があります。

一見納得しそうになりますが、実はこの仮説にも問題があります。

まずこの仮説が正しいとすれば、メスの方がオスよりもトニックイモビリティを起こしやすい傾向にあるはずですが、そうだと示すデータはありません。

また、この仮説通りならメスのサメはオスのサメに対してかなり無防備になるため、繁殖相手に選びたくないようなオスが交尾を迫って来たとしても抵抗できず、メスにとってかなり不利です。

より細かく言えば、淘汰されやすい性質に思えます。

過度な刺激に対する反応

サメがトニックイモビリティの状態になるのは、感覚器官に過度な刺激が流れ込むのを制限するための反応だという説もあります。

先程紹介した通り、サメの吻先にあるロレンチーニ器官は微弱な電気を感じる器官です。こうした敏感な部分を過度に刺激されたことで、ある種のフリーズしてしまっているというわけです。

ただし、これはロレンチーニ器官が集中している吻先を刺激することでトニックイモビリティが起きたという経験則からの推測です。

本当に過度な刺激に対する反応でトニックイモビリティが起きているかは検証されていないようです。

トニックイモビリティは進化の名残でしかない?

ここまで、サメ類がトニックイモビリティを起こす意味についての仮説を紹介してきましたが、「実は意味なんてないんじゃないか?」という斬新な説が今年に提示されました。

より丁寧に表現すると、「トニックイモビリティには捕食回避などの何か役に立つ効果があるのではなく、不要または不利だけども淘汰されずに残ってしまった形質」という説です。

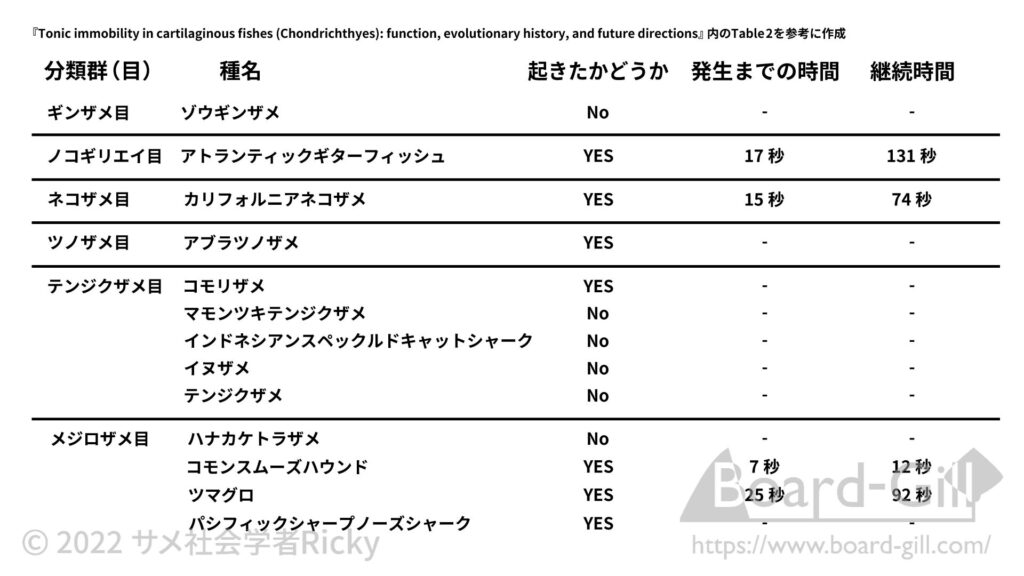

ジェームズクック大学のジョエル・ゲイフィールド氏を含む研究チームは、ギンザメやエイの仲間を含めた合計13種の軟骨魚類に対してトニックイモビリティを起こす実験を行い、さらに過去に行われた研究も精査して統計的に分析しました。

実験の結果は以下の通りで、マモンツキテンジクザメやハナカケトラザメなどの小型のサメ類でトニックイモビリティが確認できず、捕食者対策という仮説と矛盾する結果が得られました。

さらに、過去のデータを含めて分析したところ、トニックイモビリティは軟骨魚類の系統の中で少なくとも5回、全く別々に失われていると示されました。

これらの結果と先に紹介したメリットに関する仮説の問題点を考慮した研究チームは、サメ類のトニックイモビリティは過去に適応的だったもので、今は役に立っていないにも関わらず系統の中で残っている形質だという仮説を提示しました。

噛み砕いて言えば、昔何か生存に有利なことがあったのでトニックイモビリティを進化の中で獲得したが、現在はもう役に立っておらず、ただ昔の名残で今も残っているというわけです。

これに近いであろう身近な例を挙げると、人間の鳥肌が該当すると思います。

鳥肌が立つことの本来のメリットは、寒さ対策や威嚇だとされています。

毛の根元にある立毛筋という筋肉が縮むことで、毛が真っすぐ立ちあがります。この時に持ち上がった毛の周りの皮膚の部分がいわゆる鳥肌です。

長く太い毛を沢山持つ動物であれば、毛が立ちあがることで毛と毛の間に空気の層ができて断熱効果が生まれます。また、毛を立たせることで体を大きく見せ、威嚇の効果も期待できます。

しかし、僕たち人間は短くて細い毛しか持っていないので、鳥肌を立てたところで特にメリットはありません。それでも、鳥肌が立つという体の仕組みは名残として残っているわけです。

今回の論文を発表した研究チームは、トニックイモビリティも同じように名残として残っている、現生では意味のないメカニズムだと推測しているようです。

トニックイモビリティに関する注意喚起

ここまで解説したサメのトニックイモビリティについて、二つ注意喚起したいことがあります。

トニックイモビリティを安易に試さない

一つは、安易にトニックイモビリティを起こそうと安易に試さないで欲しいということです。

捕食性動物の口の近くに手を置くというのは危険を伴う行為です。試すサメや方法を間違えれば指か手を失うことになります。

また今回の実験結果で示された通り、トニックイモビリティを引き起こさない(少なくとも従来知られている方法では起こせないと思われる)サメもいます。

そのため、無理にトニックイモビリティを起こそうとすれば、サメの体を傷つけたり過度なストレスを与えてしまうかもしれません。

皆さんとサメの安全のために、治療や研究のためなど真っ当な理由がない限りはやらないで欲しいです。

トニックイモビリティに関する研究はまだデータ不足

もう一つの注意点は、今回紹介したトニックイモビリティのメリットや役割に関して断定的な結論ではないということです。

サメの中には生きた状態での入手や飼育が困難な種も多く、実験するのが実質不可能に思える種もいます。どうしてもデータを集めるのが難しいのです。

今回紹介した論文でも、テストされた軟骨魚類は13種で、そのうち何種かは一個体だけを使ったものでした。実験サンプル数としてはかなり少ないです。

またサメ類に限らず、トニックイモビリティが捕食者対策として有効かどうかテストするには、対象動物が喰い殺されるかもしれない環境を用意する必要があり、倫理的な問題も生じます。

サメ類のトニックイモビリティに関する研究は、よく言えばまだまだ探求のしがいがある、悪く言えば不明点や検証における課題が多いというのが現状だと思います。

今回紹介した論文の主張も、あくまで仮説の一つとしてとらえて欲しいです。

まとめ

今回は、サメのトニックイモビリティについて解説をしてきました。

- トニックイモビリティはサメが動かなくなってしまう現象で、体をひっくり返したり吻先を触るなどの刺激によって生じる。

- トニックイモビリティが起こる原因については、捕食者対策、交尾で役に立つ、過度の刺激に対する反応など様々な説があるが、どの仮説にも問題がある。

- トニックイモビリティを複数の軟骨魚類でテストした実験や系統の分析結果から、トニックイモビリティは進化の名残であり、現生のサメ類には特にメリットのない形質という可能性もある。

- 安易にトニックイモビリティを引き起こそうとするのは危険なため推奨できない。また、トニックイモビリティに関しては不明点も多く、断定的なことが言える段階ではないと思われる。

サメの役に立っているのか立っていないのか、どういう進化の過程で獲得されたものなのか、今後の研究で明らかになればいいですね。

参考文献

- Abraham Miranda, Edgar Mauricio Hoyos Padilla, A. Peter Klimley『A review of tonic immobility as an adaptive behavior in sharks』2023年

- Joel H. Gayford, Jodie L. Rummer『Tonic immobility in cartilaginous fishes (Chondrichthyes): function, evolutionary history, and future directions』2025年

- Michael J. Williamson, Christine Dudgeon, Robert Slade『Tonic immobility in the zebra shark, Stegostoma fasciatum, and its use for capture methodology』2018年

- Rosalind K. Humphreys, Graeme D. Ruxton『A review of thanatosis (death feigning) as an anti-predator behaviour』2018年

- ナショナルジオグラフィック日本版『動物が「死んだふり」をするのは、敵から逃れるためだけではない』2021年

初心者向け↓

中級者向け↓

コメント