今回はサメが好きでない人も一度は名前を聞いたことがあるサメ、ラブカについて解説をしていきます。

メディアやネットでも「幻のサメ」や「激レアな深海ザメ」などとよく紹介されることもありますが、実際はどんなサメなのでしょうか?

- ラブカは一種類なのか?

- ラブカは危ないサメなのか?

- 本当に「生きた化石」なのか?

- どんなふうに子供を産むのか?

どれか一つでも気になるトピックがあれば、きっとこの記事が理解の手助けになると思います。

解説動画:生きた化石?シン・ゴジラのモデル?大人気の深海ザメ、ラブカを解説!【Frilled shark】【古代ザメ】

このブログの内容は以下の動画でも解説しています!

※動画公開日は2021年2月5日です。

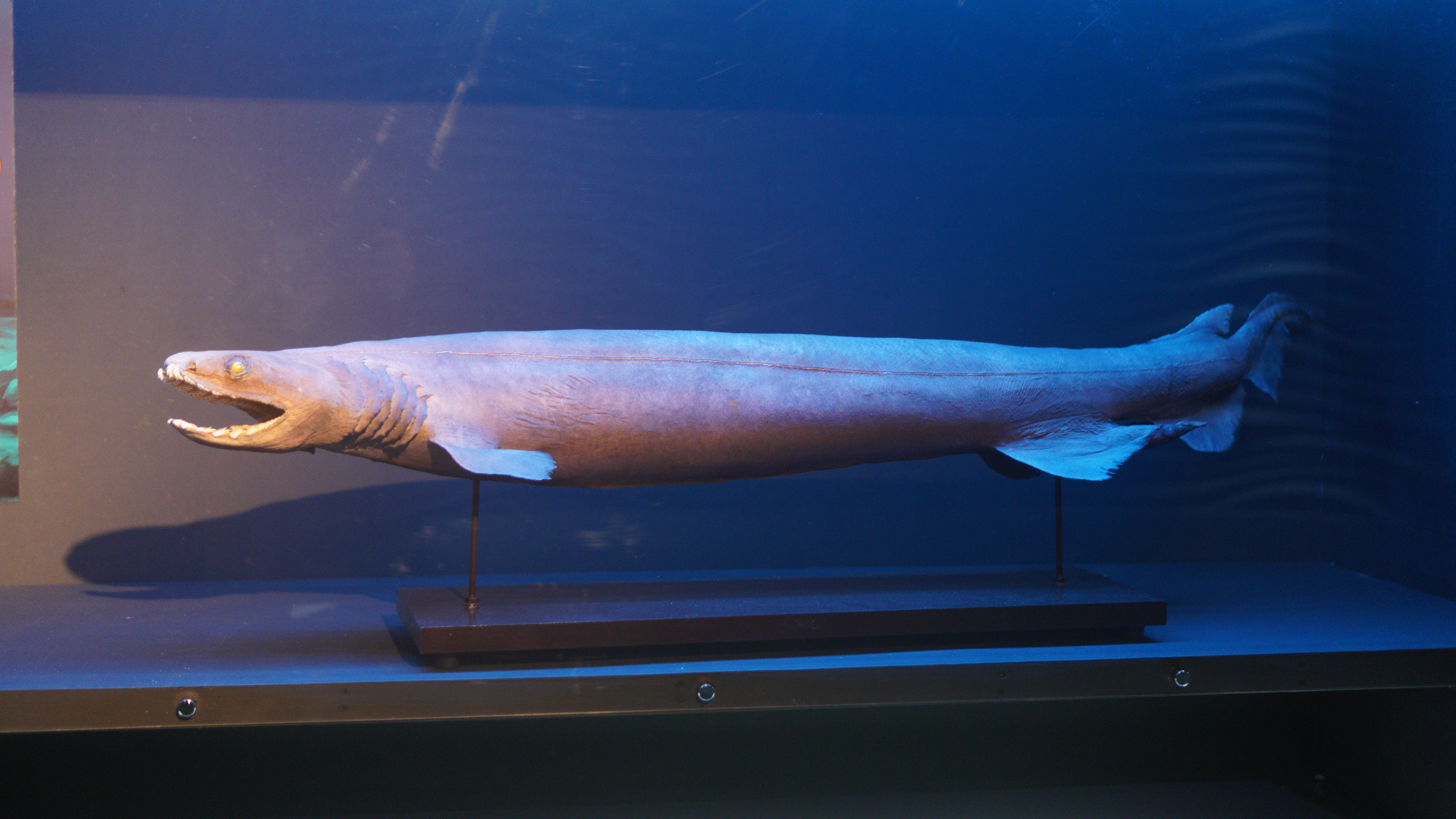

ラブカはどんなサメなのか?

ラブカは9つある大きなサメのグループのうち、カグラザメ目に分類されるサメです(ラブカ目とする説もありますが、今回はカグラザメ目として紹介します)。

社会現象になった映画『シン・ゴジラ』に出てくる第二形態(通称”蒲田くん”)のモデルは、このラブカだとされています。

ただし、実際のラブカは大きくても全長2mほどです。ゴジラはもちろん、他の多くのサメよりも小さな体つきをしています。

そんなラブカに対して、「あまりサメっぽくない」と感じる人も多いと思います。

その考えは間違いではなく、実際にラブカは以下のような点で、他の多くのサメと異なります。

- ウナギのように細長い体形をしている。

- 顔つきが丸みを帯びていて口が顔の前の方についている。

- 背鰭が一つしかなく、体の後ろの方についている。

- 鰓孔が6対あり、ひだ状になっている。

尖った顔をして流線形の体に大きな背鰭をもつサメのイメージとは色々とかけ離れていますね。

特に、鰓は非常に特徴的で、第一鰓孔が喉の部分で繋がっています。

この鰓の見た目がフリルをしているように見えることから、英語ではFrilled sharkというお洒落な名前で呼ばれています。

なお、「背鰭が一基しかない」と「鰓孔が6対以上ある」は他のカグラザメ目にも共通した特徴です。

ちなみに、ラブカは深海に住むサメというイメージが強く、実際に水深500〜1000mほどの深海に生息していますが、日本の駿河湾など一部ではもっと浅い水深でも漁獲されています。

新種を見つけて論文に記載する際に、その論文の拠り所になるタイプ標本というものがあるのですが、ラブカのタイプ標本は駿河湾で漁獲されました。

ラブカは実は2種類いる?

ラブカの特徴や生態をさらに深堀する前に、「ラブカ」と呼ばれるサメが2種いることを紹介しておきましょう。

ラブカというサメは日本だけでなく、北米・南米・アフリカ、ヨーロッパ、オーストラリアなど、世界各地で確認されていますが、10年くらいまで前は全て同じ種のラブカ(Chlamydoselachus anguineus)だと考えられてきました。

しかし、南アフリカに住んでいるラブカは別種であるとし、Chlamydoselachus africanaという学名をつけた論文が2009年に発表されました(日本語ではミナミアフリカと呼びます)。

日本にいるラブカと見た目はそこまで変わらないのですが、ミナミアフリカラブカの方が脊椎骨や腸の中にある螺旋弁の数が多いという違いがあります。

正直、「よくそれで分かったな」という感じがします・・・。

脊椎骨や螺旋弁の数は学術的な解剖では都度データをとるため、多くのサンプルデータが集まるうちに有意の差が発見されたんでしょうが、分類学を極めている人は本当にいい意味で変態だと思います。

遊泳力が低そうな見た目の割に分布域が広いので、今後もっと種が分かれること大いにあり得ます。もしラブカを手に入れる機会があれば、ぜひ詳細に調べてみて下さい。

なお、今回の記事で紹介する情報は、基本的に日本にも生息しているラブカ(Chlamydoselachus anguineus)のことを紹介していると思ってください。

ラブカは何を食べているのか?

ブログ記事やYouTube動画のサムネで、ラブカを人食いモンスタのように見せたコラ画像が出回っていますが、実際にラブカは何を食べているのでしょうか?

サメの食性は、歯の形状や大きさに表れます。

謎に満ちたサメでも、歯を見ることで何をどんな風に食べているか、ある程度の予想をすることができます。

ラブカの歯はこのような形状をしています。

非常に面白い歯をしていますね。尖った一本の歯が横に三つ並んでいるのではなく、一つの歯が三又に分かれています。アニメに出てくるポセイドンや人魚の長老みたいなキャラがよくこんな武器を持ってる気がします。

独特でカッコいい歯だと思いますが、大きな獲物の肉を食いちぎるには向いていなそうです。

切り裂くというよりは刺す歯で、よく見ると口の内側に向かって尖っています。

この歯の形状から、ラブカは一口で収まるような小さな獲物を襲い、この歯で突き刺して、丸呑みにしていると推測できます。

歯が内側を向いているのは、口に入った獲物が外に逃げるのを防げる構造ですね。

ラブカは漁獲される際に胃の中身がほとんど入っていないことが多いのですが、実際に駿河湾で漁獲された個体ではイカや小魚を食べているのが確認されています。

顎を引かないと噛み切れない?

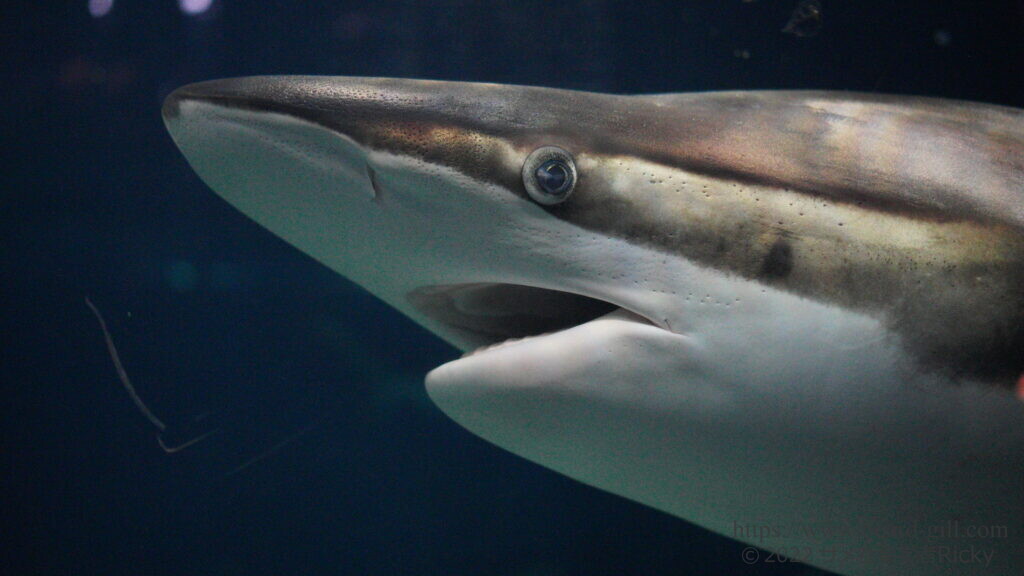

そもそも、ラブカは顎の構造上、ホホジロザメがやるような食べ方はできません。

『ジョーズ』のモデルになったホホジロザメや、いわゆる”典型的なサメ型”とされるメジロザメの仲間は顎を引いたような顔つきをしています。

口が後ろの方にあるので獲物を噛みにくい気もしますが、噛む場所が顎の関節に近いことで、より強い力で噛みつくことができます。

対してラブカは口が前端に出ていて噛む場所と顎の関節が離れていますから、そこまで強い力を発揮できません。

こうしたことからも、ラブカは人を襲ったりするモンスターでは断じてなく、小さな獲物を襲っている中型捕食者と言えます。

もし「深海のヤバイ危険生物!」のような動画のサムネイルでラブカが大きく表示されていたら「ああ、釣りサムネか発信者が三流なんだな」と思ってあげてください。

ラブカは本当に”生きた化石”なのか?

ラブカはよく「原始的なサメ」とか「生きた化石」と言われます。

言葉の響きだけ聞くと凄そうですが、一体どういうことなのか?なぜそう呼ばれるのか?本当にそうなのか?少し考えてみましょう。

「生きた化石」という言葉は主に、化石でしか見つからない祖先と外見的な特徴がほとんど変わらない生物を指して使われます(ちなみに、英語でも”Living fossile”と呼びます)。

有名な例をあげるとシーラカンスやカブトガニですが、夏になると台所の影などから長い触覚をのぞかせる黒光りした”増殖するG”も、実は生きた化石です。

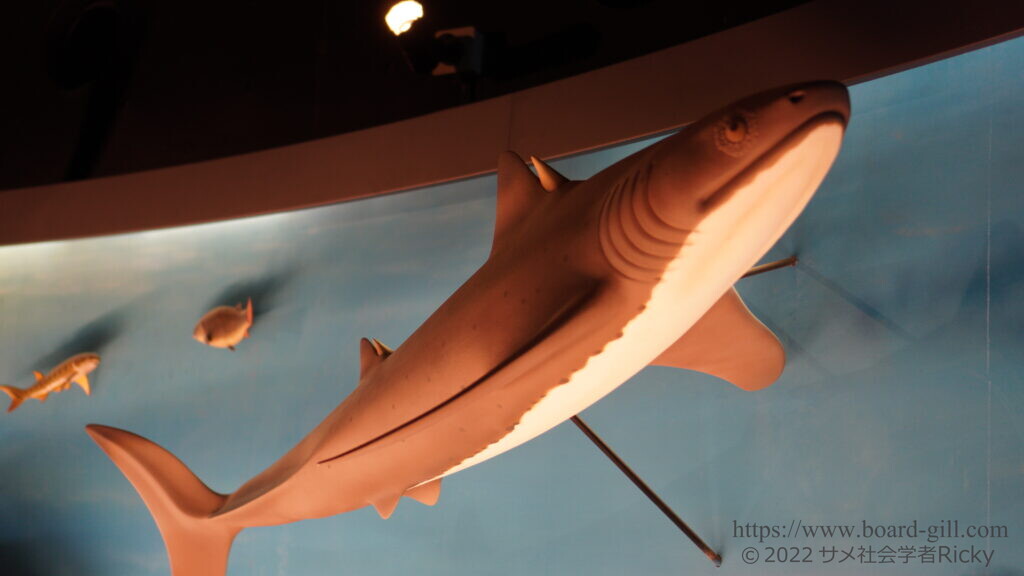

では、サメの祖先はそもそもどんな姿だったのでしょうか?

最も有名なものは「クラドセラケ」と呼ばれる軟骨魚類です。

以前のメガロドン解説記事で触れた通り、サメやその他の軟骨魚類の化石は歯以外が残っていることは稀ですが、クラドセラケは全身の化石が見つかっています。

ラブカが「原始的なサメ」とか「生きた化石」と呼ばれるのは、主にはこのクラドセラケと見た目が似ていることが理由です。

実際にラブカは、頭の前端に口が開いていて顎が飛び出さない、三又の歯をしているなど、クラドセラケに似ている特徴を持っています。

しかし、最近の研究によれば、「最古のサメ」と呼ばれていたクラドセラケは、そもそもサメではないとされています。

確かに骨格のほとんどが軟骨でできている軟骨魚類ではありますが、サメやエイが含まれる板鰓類とは別の仲間とするのが妥当なようです。

そうすると、クラドセラケがラブカに進化したのではなく、同じような環境で同じような生活をしていたから姿形が偶然似たものになった(収斂進化した)ということになりそうです。

そもそも、サメの歯の化石には現生のサメの歯に似ているものが沢山あるので、それだけを考えれば大多数のサメが「生きた化石」になる気がしてきます・・・。

ギネスにも載った妊娠期間の真相

ラブカの紹介で「生きた化石」と同じくらいよく出てくるのが、長い妊娠期間です。

サメには卵を生む卵生のタイプと、お腹の中で赤ちゃんを育てる胎生のタイプがいますが、ラブカは胎生のサメです。そのため、お腹の中で赤ちゃんが育って、成魚のミニチュア版になるまで成長してから生まれてきます。

胎生であることはサメの中では特に珍しいことではないのですが、ラブカの妊娠期間は3年以上とされており、サメはおろか、現在知られている全ての脊椎動物で最長です。

実際、ラブカは最も妊娠期間の長い動物としてギネス認定されています。

ただし、ラブカは水族館に搬入されても数日しか生きられない飼育困難な深海魚です。

そのため、「水槽内でラブカが交尾してから子供が生まれるまで何日かかるか記録する」のような方法で妊娠期間を測るのは現時点では不可能です。

では、どうやって3年以上と推定したのでしょうか?

ラブカが生まれる時のサイズは55cmほどだとされています。

そして、駿河湾で漁獲されたラブカのメス125尾を調べた論文によれば、メスが持つ卵の状態などから判断して、胚の初期発達が非常に遅いことが示唆されています。

さらに、卵殻に包まれた状態の赤ちゃんを母胎から取り出して飼育してみると、1ヶ月で1.4cmしか成長しませんでした。

最後まで育てたわけではないですし、ラブカは体についている卵黄以外の栄養を母体からもらっている可能性があるため確実ではないですが、仮に55cmほどで生まれるとして1ヶ月に1.4cmしか大きくならないのであれば、単純計算で生まれるまで39ヶ月(3年以上)かかることになります。

これが、「ラブカの妊娠期間は3年」という説の根拠です。

もちろん今後の研究でこの説が覆されたり、もっと長い妊娠期間を持つサメが発見される可能性はありますが、低水温という代謝速度が遅くなる環境で赤ちゃんを育てている以上、長い妊娠期間であることは間違いないと思います。

ラブカは絶滅危惧種なのか?

妊娠の話に関連して気になるのが、ラブカが絶滅危惧種かどうかもです。

メディアがラブカを取り上げる際は「幻の深海ザメ!」などとレア度を強調することが多く、ラブカに対して「すごく珍しいサメ」や「絶滅危惧種のサメ」というイメージを持つ人もいるようです。

確かにラブカは水族館で展示を始めても2〜3日くらいしか生きられず、「一般人が泳いでいる姿を見る機会があるか?という観点では超激レア種と呼んでいいと思います。

一方で、生息数そのものについて言えば、正直なところ情報不足です。

ラブカは数多くの地域に生息していますが、分布域が点在しているような感じで、各地にどれくらい生息しているのか詳しくは分かっていません。

日本に限って言えば、駿河湾・相模湾などで一定数が漁獲されているため、ある程度まとまった個体数が生息していると思われます。

生物の保全状況を評価しているIUCN Redlistにおいては、ラブカとミナミアフリカラブカは両方LCと評価されています。(Least Concerned、つまり絶滅の懸念は低いということです)。

しかし、だから獲りまくっていいというわけではありません。

個体数に関するはっきりした情報はありませんが、ラブカの妊娠期間が非常に長いことは事実として分かっています。また、ラブカが一度に出産する子供の数はせいぜい6尾程度と、魚の中ではかなり少ないです。

子供を産むのに長い年月がかかり、産む子供の数も少ない生物は、人間の手によって数を大きく減らされると個体数回復に時間がかかります。

これはサメ全般に言えることですが、成熟や出産までの期間が長いであろうラブカのような種は特に心配です。

あくまで可能性の話なので、今すぐラブカの漁獲をゼロにすべきみたいな話ではないのですが、「幻の深海ザメが本当に幻になっていた」なんてことがないように、今後も彼らの研究と生息環境の保全に力を入れていくべきだと思います。

参考文献

- IUCN Redlist『Frilled Shark Chlamydoselachus anguineus』(2022年4月23日閲覧)

- IUCN Redlist『Southern African Frilled Shark Chlamydoselachus africana』(2022年4月23日閲覧)

- David A. Ebert & Leonard J.V. Compagno『Chlamydoselachus africana, a new species of frilled shark from southern Africa(Chondrichthyes, Hexanchiformes, Chlamydoselachidae)』2009年

- Sho Tanaka, Yoshihisa Shiobara, Syozo Hioki, Hidenao Abe, Genjirou Nishi, Kazunari Yano, Katsumi Suzuki『The Reproductive Biology of the Frilled Shark, Chlamydoselachus anguineus, from Suruga Bay, Japan』1990年

- 東海大学海洋科学博物館『東海大学海洋科学博物館×アクアマリンふくしま「ラブカ研究プロジェクト」』2017年(2022年4月23日閲覧)

- 仲谷一宏『サメ ー海の王者たちー 改訂版』2016年

※本記事は2022年3月までにWebサイト『The World of Sharks』に掲載された記事を加筆修正したものです。

コメント