同じサメが人間を何度も襲うなんて話は、映画『ジョーズ』などのサメ映画だけの出来事。少なくとも、それが起きたと科学的に証明された事例はほとんどないとされてきました。

しかし、2024年11月に発表された『First Evidence of Individual Sharks Involved in Multiple Predatory Bites on People』という論文で、人間を何度も攻撃するサメがいるという証拠が提示されました。

- 一体どんなサメがどんな事故を起こしたのか?

- 何が事故の原因なのか?

- どう対処すれば良いのか?

今回は「人間を連続して襲うサメ」というテーマで、シャークアタックに関する論文の内容を解説していきます。

解説動画:人間を連続して襲うサメ映画みたいなサメがついに見つかってしまう【人喰いザメ】【危険生物】

連続して人を襲ったサメの事例

同一のサメが複数回人間を襲ったという証拠はどのように得られたのか?早速見ていきましょう。

ケース1:DNAにより確認・イタチザメ

最初に紹介するのはカリブ海で起きた2件のシャークアタックです。

2020年12月、サン・マルタン島で岸から150mほど離れた場所で泳いでいた女性が、左太ももをサメに噛み千切られて死亡しました。

もう一件はその1か月後、セントクリストファー・ネービス沿岸でシュノーケリングをしていた女性が左足をサメ噛み千切られるという重傷を負いました。

それぞれの事故の目撃者の証言によれば、どちらの事故も全長約3mのイタチザメによるものだったそうです。

イタチザメは大きいものでは5mを超えることもある大型種で、ウミガメやイルカ、他のサメなどの大型動物を含めた様々な動物を襲います。

特に危険とされるサメ3種の中に含まれ、ホホジロザメに次いで最も多く事故を起こしているサメでもあります(詳しくはコチラ)。

2020年に起きたイタチザメによる事故それぞれの被害者の傷口からDNAが採取され、「同一のサメが襲ったのではないか?」という仮説の検証が行われました。

事故が起きた場所を含む海域で捕獲されたイタチザメ49尾のDNAサンプルと比較をして遺伝子配列を調べた結果、これら2件の事故が別々の個体によって引き起こされた確率は8.15×10のマイナス11乗と極めて低いという結果が得られました。

これは俗に言う「限りなくゼロに近い確率」というもので、これら2件は同一のイタチザメが引き起こしたものとみて間違いないと言えそうです。

ケース2:目撃証言と写真で確認・イタチザメ

2番目のケースはコスタリカのココ島近海での事例で、目撃証言やダイバーが撮影した写真によってサメが特定されました。

こちらもサメの種はイタチザメで、現地ダイバーからは”ラガサ(Legarth)”と呼ばれていました。

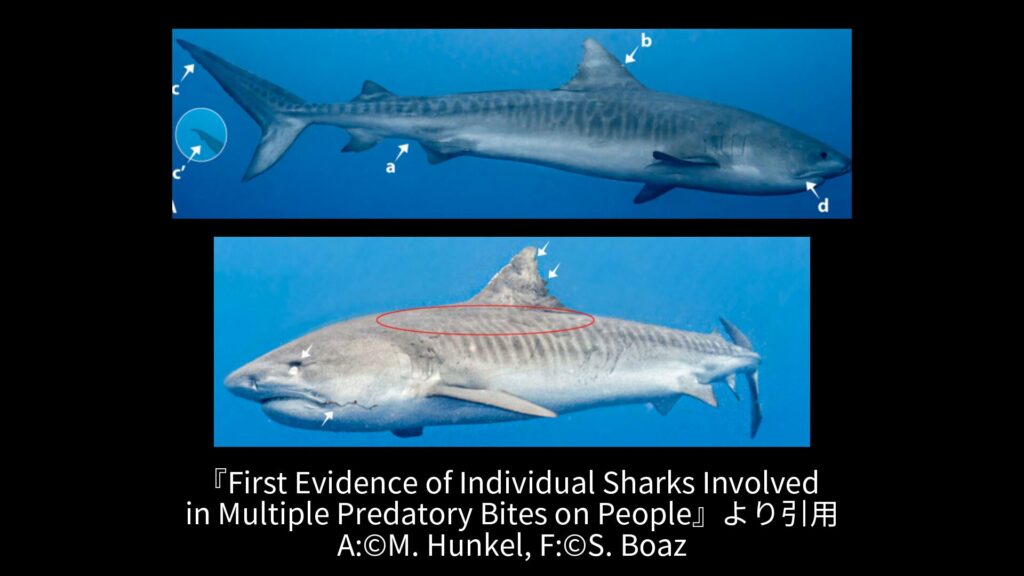

ラガサは3mほどのメスのイタチザメで、第一背鰭の前側に白い点があり、後ろ側には独特の切れ込みを持つという、かなり特徴的な個体でした。

そんなラガサは2014年ごろから奇妙な行動を見せるようになります。

他のイタチザメはダイバーから常に数mほど距離をとるそうなんですが、ラガーサは時に瞬膜を閉じたりアゴを開け閉めしながら、1mにも満たない距離まで近づいてくることがありました(瞬膜はメジロザメ類が持つ目を守るための膜で、危険を感じた時だけでなく、獲物を襲う時にも閉じます)。

2017年11月、観光客のダイバーとダイブマスターが安全停止をしている際、イタチザメに襲われるという事故が起きました。

ダイブマスターの方は右足首を噛まれて出血がひどかったものの、異常を感じて近づいていたボートの船長に助け出されました。しかし、残っていたダイバーは両脚の太ももの肉を大きく噛み千切られ、出血多量で亡くなってしまいました。

この時、サメを追い払おうとボートで近づいた船長が、背鰭にある特徴的な白い点から、襲ったのがラガサであると確認しています。

さらに翌年2018年4月、ダイビングをしていた水中写真家が、後ろから大きなイタチザメに攻撃されました。

この時サメはタンクとBCを噛んでいたのでダイバーは器具を捨ててサメから逃げることができましたが、ボートがダイバーを引き上げるまで、サメは水面近くでダイバーの周りを泳ぎ回っていたそうです。

その時の泳ぎ回っているその姿から、ダイバーはこの個体がラガサであると確認しました。

それから1年以上経った2019年9月、再びダイバーの前にラガーサが姿を現しました。

この時はグループから離れた一人のダイバーに近づいてきたそうですが、吻先をカメラで3回ほど殴って、なんとか追い払うことができたとのことです。

この時にカメラマンが攻撃してきたイタチザメを撮影しており、第一背鰭にある白点や独特の切れ込みから、ラガサであると特定されました。

ケース3:目撃証言と写真で確認・ヨゴレ

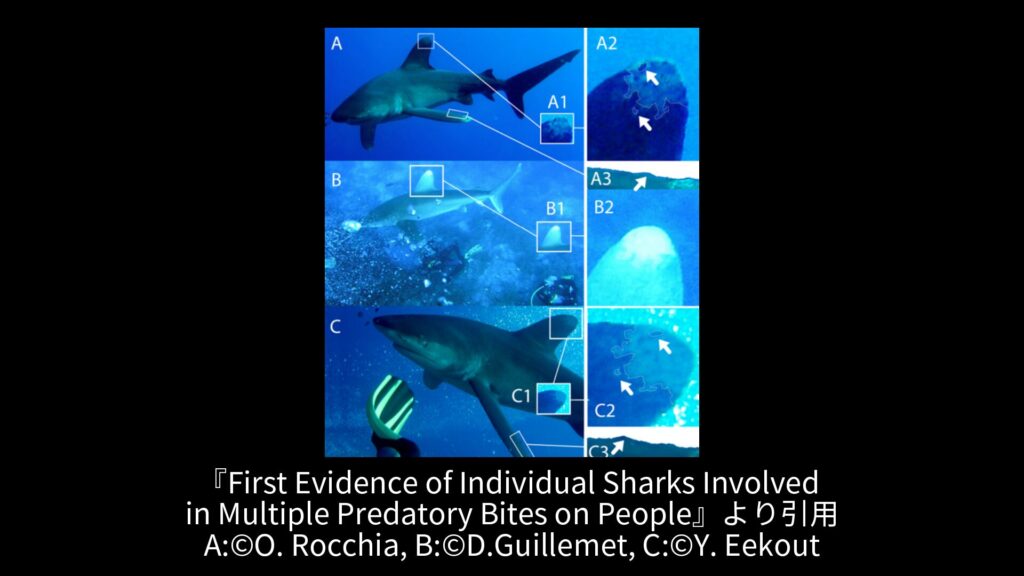

最後にご紹介するのはエジプト紅海で起きた、ヨゴレによる事故です。

ヨゴレはイタチザメよりは小さいものの大きい個体では3mほどになり、第一背鰭や胸鰭などの先に白い模様を持つことが特徴のサメです。

外洋性なので遭遇率は低く事故件数も少ないですが、航行中の船が沈没した際、海に投げ出された乗組員がヨゴレに襲われたと示す記録があります(詳しくはコチラ)。

2009年6月1日、シュノーケリングをしていた47歳の女性がヨゴレに複数回噛み付かれ、右脚を噛み千切られて死亡するという事故が起きました。

その翌日の6月2日、最初の事故現場から1.5㎞ほど離れた場所で、ダイブマスターがヨゴレに肩や尻を噛まれてしまいます。

さらに次の日の6月3日、21歳のダイブマスターがヨゴレに噛まれそうになるという出来事がありました。

このヨゴレにはラガサほど明確な特徴はなかったものの、模様の形状から同一個体であるかどうか分析されました。

サメ類の体にある模様は個体ごとに違いがあります。日本でもシロワニの調査において、体側面の模様が個体識別に使われています。

これら3件の現場それぞれで撮影された写真に写っていたヨゴレの第一背鰭および胸鰭にある白い模様の形状から、これら一連の事故を引き起こしたのは同一個体であったと示されました。

ローグ・シャーク理論が正しかったとは言えない

この記事を読んでいるあなたがシャークアタックに詳しい場合、「これはローグシャーク理論が正しかったことになるんじゃないか?」と思うかもしれません。

ローグシャーク理論(Rogue shark theory)を簡単にまとめると、一度人間を襲ったサメは、人間を狙って襲うようになるという説です。

事の発端は1916年。12日間の間に5人がサメに噛まれ、そのうち4人が死亡し、後に『ジョーズ』のモデルになったとされた連続事故「ニュージャージー州サメ襲撃事件」です。

この事故で人を襲ったサメの種類は何だったのか?複数のサメだったのか単独だったのか?などの謎は今も解明されていないのですが、「一連の事故が単独のサメによるものだった」という仮定のもとに、ローグ・シャーク理論が提唱されました。

「一尾のサメが連続して人間を襲う」という部分だけ考えると、今回紹介した事例はローグ・シャークの実在を示しているように感じますが、論文の著者はそれを否定しています。

problem individualという概念

論文では今回記録されたイタチザメやヨゴレのことを「problem individual」としています。直訳すれば「問題個体」という意味です。

problem individualの定義とローグシャークの違いをまとめると以下の通りです。

- problem individualの定義

-

- 他の個体群と比べて典型的ではない行動を示す。

- 人間に対して繰り返し攻撃的な行動を取る。

- 摂餌行動と思われる行動の中で人間を噛むまたは噛もうとする。

- ローグシャークとの違い

-

- サメが人間を噛む動機を擬人化しない。

- サメが人間を噛む原因について環境要因を考慮に入れる。

「rogue」という言葉は一般に「ならず者・はぐれ者」などと訳されることが多いですが、論文の著者は「rogue」について「獰猛で破壊的である」または「異常で、欠陥があり、予測不可能である」という意味が暗に込められており、サメが人間を襲う動機を擬人化してしまっていると指摘しています。

problem individualの場合はそうではなく、本来の生態にしたがって行動しているサメが、通常の摂餌行動の延長線上で人間を攻撃してしまうことがあるという見方をとっています。

また、ローグ・シャークは「そのサメが特別に攻撃的な個体である」や「人間の味をそのサメが覚えてしまった」など個体ベースで問題を考えますが、problem individualの場合はその環境における水質やエサの分布など環境要因も考慮に入れるという点で異なるとしています。

人間を好んで襲うのだとしたら事故件数が少ない

ここからは僕の個人的な見解ですが、今回確認されたサメ達が本当に人間を好んで狙うようになっていたのだとすれば、事故件数が少ないと思います。

事故後の数日から数週間はその海域でのダイビングが禁止されたりして人間を食べる機会がないとしても、やがては人間が戻ってきます(事故が起きた場所はいずれもダイビングの人気スポットです)。

本当に人間を積極的に狙うサメであれば、ほとぼりが冷めた後も人を襲い続け、もっと長期的かつ頻繁に犠牲者が出ていたはずです。

上記のようなことを考えると、今回の研究結果をもって「ローグ・シャーク理論が正しかった」とすることはできないでしょう。

「人間の味を覚えた」とか「人間を好んで襲っている」と安易に決めつけてセンセーショナルに騒ぐのではなく、冷静かつ慎重に原因を探求する姿勢が大事だと思います。

problem individualへの対策

人間を連続して襲うサメ、problem individualに対して、どのような対策が考えられるでしょうか?

problem individualだけ特定して駆除するのは不可能

理想を言えば、problem individualを狙って駆除するという手段もありますが、これは現実的に難しいと思います。

古典的なサメ映画では「主人公の前に現れたサメが人喰いザメであり、このサメを倒せば全てが丸く収まりハッピーエンド」という前提で話が進みます。

しかし現実には、その海域にそのサメしかいないなんてことは無いわけで、特定のサメだけおびき寄せて仕留めるなんてことはまず無理です。

では手あたり次第にサメを駆除すればいいかと言えば、大量にサメを駆除してしまえば生態系に悪影響が及んでしまうリスクがあります。

また、その大量駆除の中で肝心のproblem individualを仕留めたのか確認できなければ、ただ関係ないサメの命を沢山奪うだけで問題も解決しないという、誰も幸せにならない結末を迎えます。

人間にとって危険度の低いサメ類が巻き込まれるリスクを考えても、無差別駆除は悪手です。

現実的な対策は海での活動の制限

最も現実的な対応は、problem individualがいると分かった時点で海での活動を制限することです。

1番目と2番目のケースでは、かなり短期間のうちに事故が連続しています。

problem individualがいると判明もしくはいる可能性があると分かった時点で、

- ビーチの閉鎖

- 漁業活動やマリンスポーツの制限

- ドローンによる監視強化

などの対策を一時的に実行するだけで、事故発生のリスクを抑えることができるでしょう。

データを集めることも重要

直接的な対策ではありませんが、他にできることを挙げるとすればデータを集めることです。

論文で紹介された3例のうち1例は遺伝子を調べることで同一のサメの事故だと結論付けていましたが、こうした検証のためには被害者からサメの遺伝子を迅速に採取して保管しなければいけませんし、沢山のサメの遺伝子情報をストックしておく必要があります。

またケース2や3のように、攻撃的な行動をするサメの写真や映像を記録しておくことも重要です。

ケース2のラガサと呼ばれるイタチザメの写真をよく見てみると、背鰭や体の側面に複数の傷があり、第一背鰭下部がやつれたように凹んでいて、さらに口元にはフックが刺さっていました。

他のケースにおけるイタチザメやヨゴレの見た目に問題は確認されていないので断言はできませんが、少なくともラガサについては、こうした健康状態が連続事故につながった可能性はあるでしょう。

こうした知見を蓄積していって人間側がサメの事故を減らす取り組みをしていくことが、本当の意味での共存に繋がっていくはずです。

まとめ

今回の記事をまとめると以下の通りです。

- DNAや写真などの証拠により、同一のサメが複数のシャークアタックを引き起こしたことが確認された。

- これらの事例は一見ローグ・シャーク理論を立証しているように思えるが、論文ではproblem individualとされており、事故の頻度などを考えても「人間を好んで狙うサメがいる」という主張を安易に肯定できるものではない。

- problem individualを特定して駆除するという対策は現実的ではないため、海での活動の制限をしたり、データを蓄積する等の対応をしていくべき。

今回は危険なサメの話を中心にしましたが、実際に起きているサメの事故が危険なサメの種も世間で思われているより少ないことに変わりはありませんので、そこも忘れないで欲しいです。

参考文献

- Eric Clua, Carl G. Meyer, Mark Freeman, Sandra Baksay, Hadrien Bidenbach, Anne Haguenauer, John D C Linnell, Clémentine Séguigne, Steven Surina, Michel Vely, Thomas Vignaud, Serge Planes『First Evidence of Individual Sharks Involved in Multiple Predatory Bites on People』2024年

初心者向け↓

中級者向け↓

コメント