「恵比寿様のような微笑みを持つ生き物」と聞くと、なんだか縁起が良くて愛らしい動物のイメージが湧いてくると思います。

今回は、確かに可愛らしい顔を持つものの、実は危険かもしれないサメ、エビスザメの解説です。

七福神のうち一人と同じ名前を持つこのサメは、2023年1月現在、日本で2つの水族館でしか見られない超激レア種であり、「微笑んだような顔をした優れたハンター」という、ギャップ萌えも兼ね備えたサメでもあります。

今回は、過去に行われた研究や、実際にアクアマリンふくしまで観察した様子などを紹介しながら、エビスザメというサメを解説していきます。

解説動画:【実は危険ザメ?】超激レアなエビスザメを解説!福島の初展示個体も登場!【Notorynchus cepedianus】

このブログの内容は以下の動画でも解説しています!

※動画公開日は2023年1月3日です。

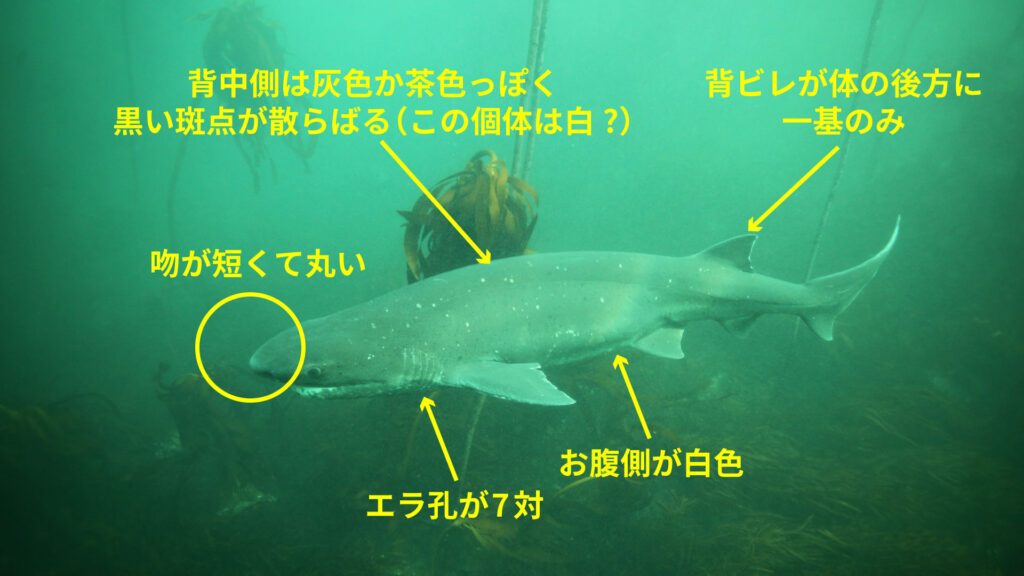

エビスザメの特徴

エビスザメは、カグラザメ目カグラザメ科エビスザメ属に分類されるサメです。

聞きなれない名前かもしれませんが、深海ザメとして有名なラブカと同じグループに属しています。

大きさは全長1.5~2.2m前後。メスの大型個体は3m近くになりますが、それでも同じ科のカグラザメよりは小さく、中型のサメと言っていいと思います。

エビスザメの特徴を簡単にまとめると以下の通りです。

背鰭が一基のみなのはカグラザメ目共通なのですが、500種以上知られているサメのうち、エラ孔が7対あるのはエビスザメと、同じくカグラザメ目の仲間であるエドアブラザメの2種だけです。

上記にあげたような特徴から、エビスザメは英語で「bluntnose sevengill shark」または「broadnose sevengill shark」と呼ばれます。

では、和名の「エビスザメ」はどこから来たのかと言えば、この顔が由来だと言われています。

エビスザメの顔を見てみると、ちょっとニヤケたような独特の顔をしています。

カグラザメ目のほとんどはニヤケ顔をしているのですが、エビスザメは顔つきに丸みがある上にブチ模様なので、ワンちゃんを思わせる可愛らしい顔をしています。

この顔がニコニコしている七福神の恵比寿様を思わせることから、この名前がついたという説が一般的です。

実際にアクアマリンふくしまで展示されているエビスザメを見ると、可愛らしい微笑んだ顔に加え、盛り上がりのあるがっしりした体つきでゆっくりと泳ぐ姿が神秘的でした。

展示個体は1.6mほどのメスだったのですが、このサイズでも十分な貫禄があり、確かに崇めたくなるようなオーラは放っていたと思います。

エビスザメを展示している水族館

エビスザメは2023年1月現在、福島県の環境水族館アクアマリンふくしまと、北海道の標津サーモン科学館の二つでのみ飼育しています。

今回僕が観察したのは福島のエビスザメは、元々は標津の定置網で漁獲され、標津サーモン科学館の方で展示されていました。

順調に成長して水槽が狭くなってきたので、北海道から福島にお引越ししたそうです。

北海道から福島という長距離の輸送に耐えられるというだけでも丈夫なサメですし、過去の飼育事例や今回見た泳ぐ様子などから判断すると、飼育環境に慣れやすいサメのようです。

カグラザメ目のほとんどが深海を主な生息域としていますが、エビスザメは唯一浅い水域にも現れるサメでもあるため、狭い場所への適応力が高いのかもしれません。

しかし、エビスザメは捕獲事例が非常に少なく、この機を逃せば次はいつ観られるか分からない、超激レア展示です。

図鑑に載っている分布域だけ見ると、米国東海岸、南米、南アフリカ、オーストラリア南部など幅広く分布しているように思えますが、日本での発見事例は数えるほどしかなく、北海道、和歌山、愛媛、山口などバラバラです。

さらに、この記録のうち何個体かは標本が残っていなかったり、学術的な記録がされていなかったりするため、どれくらいの数が日本近海にいるのか?日本の全国にいるのか?それとも点在しているのか?などが全く分かっていません。

もしまだ実物を見たことがないという方は、これを機に是非会いに行くことをオススメします。

エビスザメは危険なサメ?

エビスザメは顔が可愛いらしいですし、水槽内で泳ぐ様子からは大人しそうに思えますが、実はエビスザメは非常に優れたハンターです。

エビスザメの歯を見てみると、非常に面白い形状の厳つい歯が並んでいます。

上顎歯は鋭いフックのような形状で、肉を突き刺して獲物を捕らえるのに適した形状をしています。一方で、下顎歯は櫛のような横に長い形でギザギザしています。

アルカイックスマイルみたいな柔らかい表情の下にこんな歯を隠し持っているギャップがたまらないのですが、エビスザメはこれらの歯を使い、そのサイズのわりには大きめの獲物を襲っているようです。

オーストラリアで漁獲されたエビスザメを複数調べた研究によれば、90cm以下の個体は硬骨魚を主に食べていますが、90~150cmまでのサイズ、つまり成熟する前かしたばかりの段階でホシザメの仲間をはじめとする小型のサメやエイを多く襲うようになります。

さらに、170cm以上の個体になると、サメ・エイ類に加えて鰭脚類(アシカやアザラシ)などの割合が高くなります。

また、エビスザメ同士で共食いすることもあります。

鰭脚類については、死んだり弱ったりした個体ばかり食べている可能性はありますが、もし2m超えない段階の個体で鰭脚類を襲っているとしたら、大型の獲物にもひるまず襲い掛かる高い攻撃性を持っていると言えそうです。

今回福島で展示されているエビスザメは複数のアブラツノザメと一緒の水槽で飼育されていましたが、そのうち彼らを襲いだすことはないのか・・・。ちょっと気になりますね。

エビスザメは共同で狩りをする?

エビスザメは基本的にゆっくり泳ぐサメで、実際水槽内ではゆっくり泳いでいたんですが、狩りの時は瞬発的に猛スピードで泳ぐこともでき、しかも他の個体と共同で狩りをすることもあります。

どのように群れをつくるのか、何か意思をもって協力し合っているのかどうかなど詳細は不明なものの、南アフリカでエビスザメに遭遇したダイバーの映像を見ると、確かに複数で円を描くようにダイバーを取り囲んで、後ろから近づいたりしながら徐々に距離を詰めているように見えました。

実際にダイバーに近づいてくる野生のエビスザメ

このダイバーたちが意図的にサメを刺激していないのだとしたら、こんな感じで複数個体が至近距離に近づいてくるのは怖いですね。ジュラシックパークシリーズのヴェロキラプトルを彷彿とさせます。

実際、非常に数は少なく死亡事例はないはずですが、エビスザメによるものと思しきシャークアタックの記録はあります。

最近の事例では、2022年6月ニュージーランドのオマールにて、港近くを泳いでいた13歳の少女がエビスザメと思しきサメに噛まれるという事故が発生しています。

先程も言った通り日本では確認事例が非常に少なく、基本的に襲われる心配はまずありませんが、もし遭遇した時、可愛い顔をしているからと舐めてかかれば、痛い目を見るかもしれません・・・。

参考文献&関連書籍

- Chifumi Imai, Itaru Ikeda, Harumi Sakai『A record of the rare broadnose sevengill shark Notorynchus cepedianus off Yamaguchi in the Sea of Japan record of the rare broadnose sevengill shark Notorynchus cepedianus off Yamaguchi in the Sea of Japan』2005年

- Florida Museum『Notorynchus cepedianus』(2023年1月27日閲覧)

- Matias Braccini『Feeding ecology of two high-order predators from south-eastern Australia: The coastal broadnose and the deepwater sharpnose sevengill sharks』2008年

- Radio New Zealand『‘It came up and bit me’: Oamaru teen tells of shark attack』2022年(2023年1月27日閲覧)

- 環境水族館アクアマリンふくしま『エビスザメ アクアマリンふくしまで初展示』2022年(2023年1月27日閲覧)

コメント