ホホジロザメがいなくなったら、一体どうなるのでしょうか?

よくドキュメンタリー番組などで「サメがいなくなると生態系のバランスが崩れる」という説明を聞いたことがあると思いますが、実際に何が起きるのか具体的に説明できない人も多いと思います。

2025年3月に、まさにその実例を示すような研究が学術誌『Frontiers in Marine Science』に掲載されました。

同論文によれば、南アフリカのフォールス湾でホホジロザメの数が減ったことにより、彼らの捕食対象だったオットセイやエビスザメの数が増え、そうした動物たちの獲物であるアジ類や小型のサメたちが減少したことが示唆されています。

ホホジロザメがいなくなった原因については諸説あるものの、ホホジロザメ消失によって現地の生態系に変化が起きたことは間違いないようです。

そこで今回は、「ホホジロザメがいなくなったらどうなるか?」というテーマで、生態学の基礎や南アフリカでの研究を紹介していきます。

解説動画:ホホジロザメがいなくなるとどうなるか?南アフリカで確認された生態系変化について解説!

このブログの内容は以下の動画でも解説しています!

※動画公開日は2025年5月17日です。

生態系におけるカスケード効果

今回の研究内容、簡単に言えば「ホホジロザメがいなくなると生態系に影響がある」という話なのですが、その前提となる知識も確認しておきます。

今回発表された論文のタイトルは以下の通りです。

『Evidence of cascading ecosystem effects following the loss of white sharks from False Bay, South Africa』

(意訳)南アフリカのフォールス湾からホホジロザメが失われたことに続く、生態系カスケード効果の証拠

「生態系カスケード効果の証拠」とありますが、一体カスケード効果とは何なのか?それがどう重要なのでしょうか?基礎的な部分から説明します。

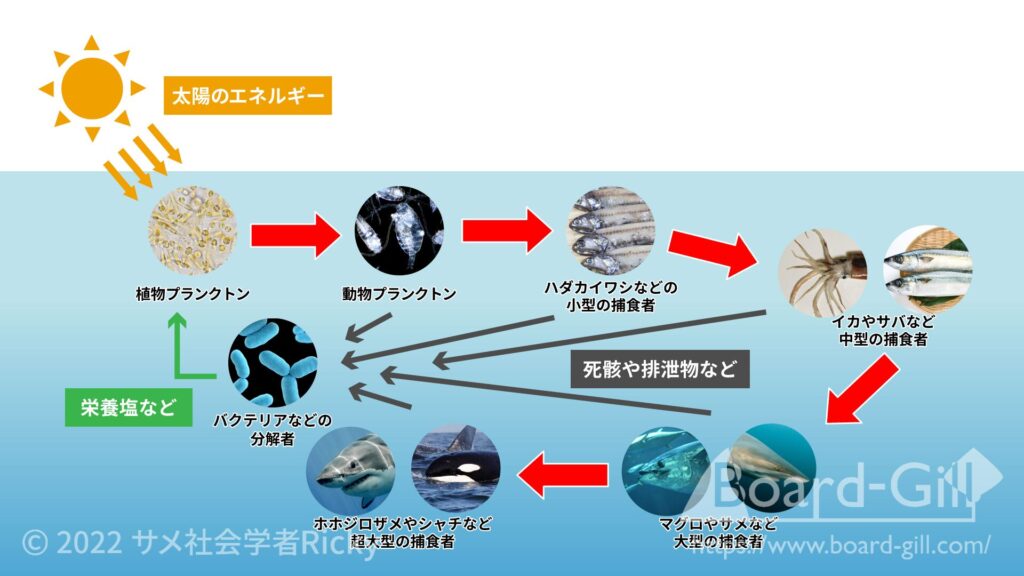

自然界には多種多様な生物がいて、直接的または間接的に、食う・食われるのネットワークでつながっています。

海洋生物について言えば、まず太陽から得たエネルギーを使って珪藻類や渦鞭毛藻類などの植物プランクトンが光合成をし、有機物を作ります。

それを動物プランクトンが食べ、その動物プランクトンを小魚や小さな甲殻類などの動物が食べ、さらにそれをもっと大きな魚やイカ類などが食べ、さらにそうした動物を大型魚が食べ・・という風に繋がっていきます。

そして、こうした生き物たちの死骸や糞をバクテリアなどが分解し、それが植物プランクトンの栄養になっていきます。

このように、太陽などのエネルギー源から始まる食う・食われるの関係で生き物同士をつないだものを「食物連鎖」と呼びます。実際には鎖というよりも、網目状に関係が絡み合っているので、食物網とも表現されます。

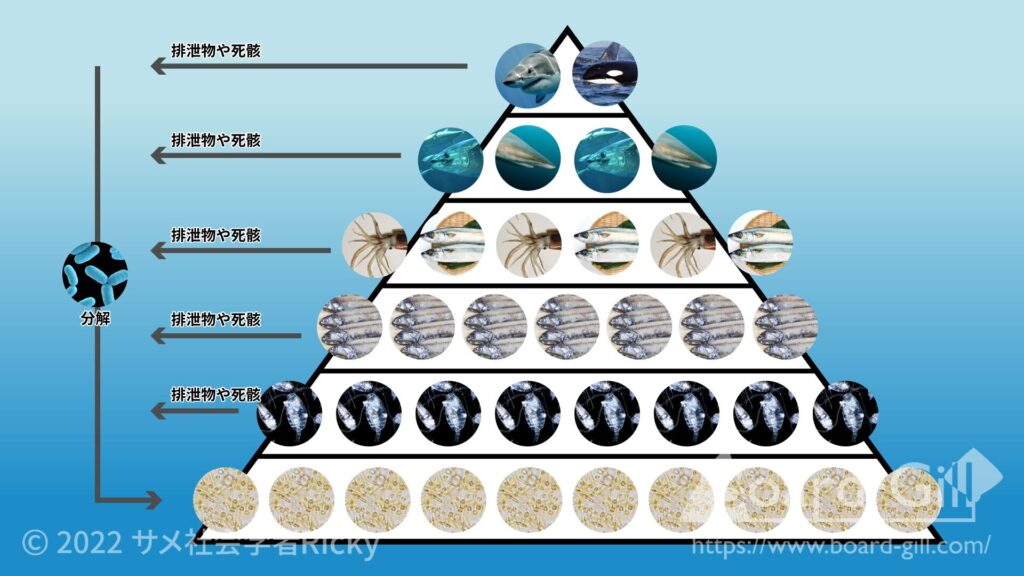

この食物連鎖ないし食物網を生産者、一次消費者、二次消費者という風に段階分けしたものを栄養段階と言います。

いわゆる「食物連鎖の頂点」や「高次捕食者」という言葉は、カッコ良くて大きくて強いハンターと解釈されることが多いですが、生物学的用語として捉えるなら、この栄養段階の上の段に位置する動物という意味合いになります(そのため、生態系によってはモグラが頂点捕食者にいることもあります)。

基本的には食物連鎖における上位の捕食者ほど個体数が少ないので、上位から下位までの栄養段階を縦に並べると、上の方が小さく下の方が大きいピラミッド状になります。これが生態系ピラミッドです(厳密には生態系ピラミッドのうちの生物量ピラミッド)。

そして、このピラミッド状になった生き物の集まりの中で、ある栄養段階の生物が、別の栄養段階の生物の個体数や行動に次々に影響を与えることを「カスケード効果」と言います。

カスケードとは元々公園や高級ホテル等にある、連続する小さな滝のことです。滝のように連続して影響が及んでいていくというわけです。

つまり今回の研究はつまり、ホホジロザメという上位の捕食者がいなくなったことで、下位の栄養段階の生き物たちに影響が及んだ(カスケード効果があった)という内容なんです。

ホホジロザメ減少による生態系の変化

南アフリカでホホジロザメが減少したことによって、どのようなカスケード効果が見られたのでしょうか?

調査対象になったのは、南アフリカに位置するフォールス湾です。

ここには、ホホジロザメのエサとなるオットセイが多く生息しており、檻に入ってホホジロザメを観察するケージダイブの人気スポットの一つでした。

ホホジロザメ減少の前後での生き物の記録数を調査

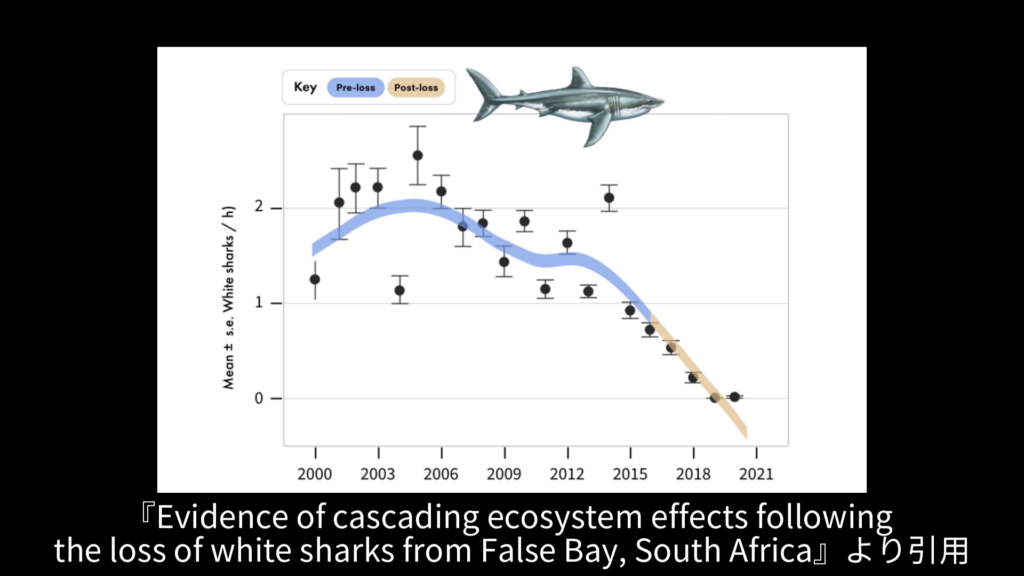

しかし、2000年から継続的に行われているボートを使った観察調査の記録によれば、2015年頃から1時間あたりに確認できるホホジロザメの数が減少しており、ほとんど見られなくなってしまいました。

そこで研究チームは、ホホジロザメが減少する前と後で、ホホジロザメの獲物やその他の生物に変化はあったか?を調べることにしました。

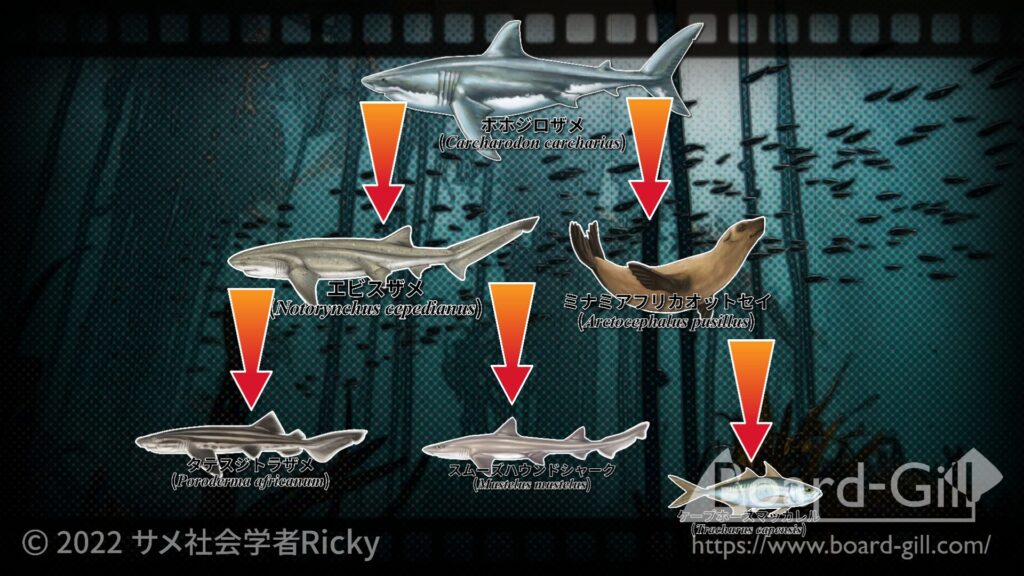

今回の研究で対象になった生き物は以下の通りです。

- ホホジロザメ(Carcharodon carcharias)

- ミナミアフリカオットセイ(Arctocephalus pusillus)

- エビスザメ(Notorynchus cepedianus)

- タテスジトラザメ(Poroderma africanum)

- スムーズハウンドシャーク(Mustelus mustelus)

- ケースホースマッカレル(Trachurus capensis)

上から栄養段階が高い順で並べると以下の図解通りです。頂点にホホジロザメが存在し、エビスザメやミナミアフリカオットセイを食べます。エビスザメはタテスジトラザメなどの小型のサメ類を食べ、ミナミアフリカオットセイはアジ類などを食べています。

研究チームはこれの生物を対象に、

- ボートによるサメの観察調査

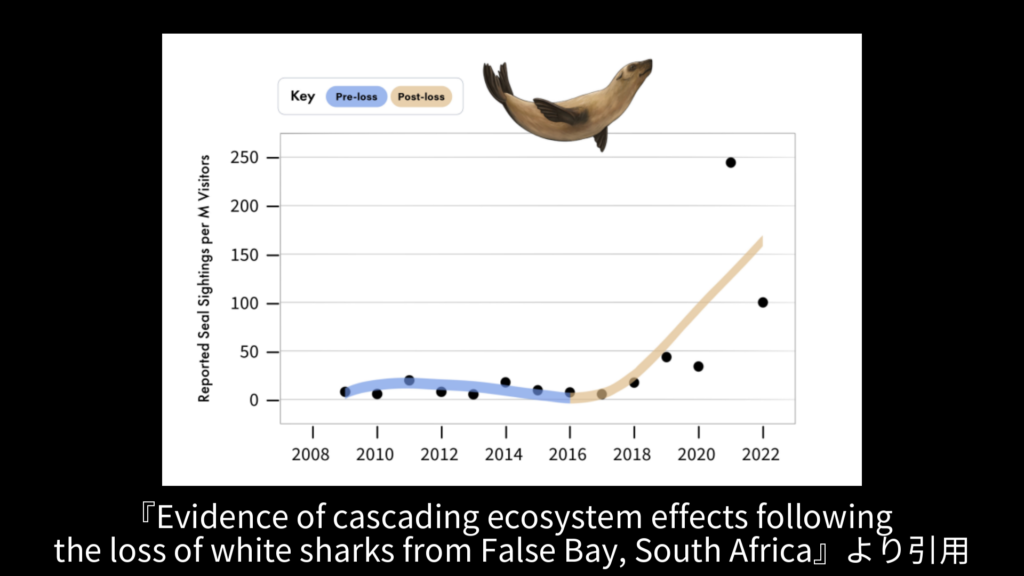

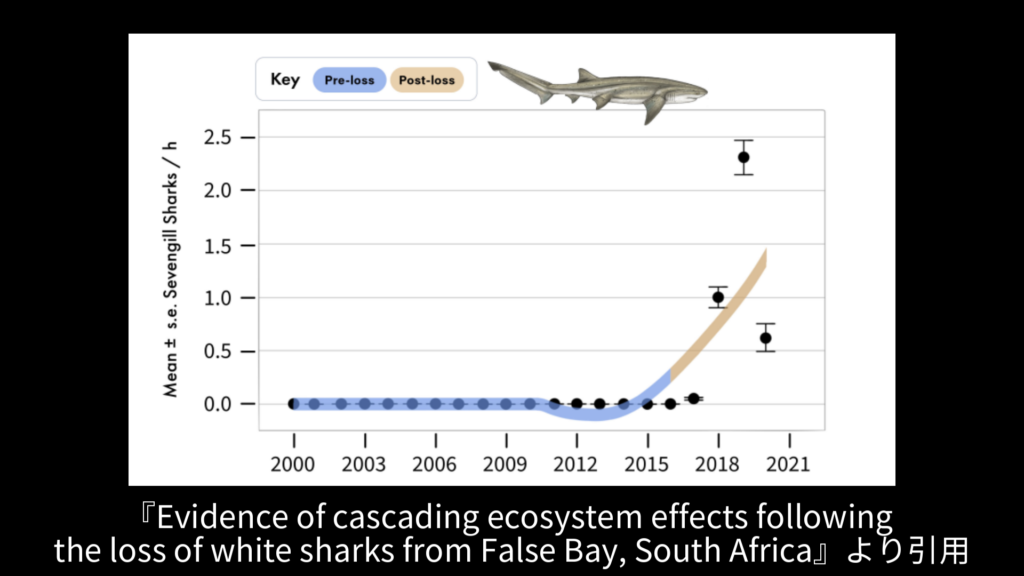

- ミナミアフリカオットセイの目撃記録のデータ

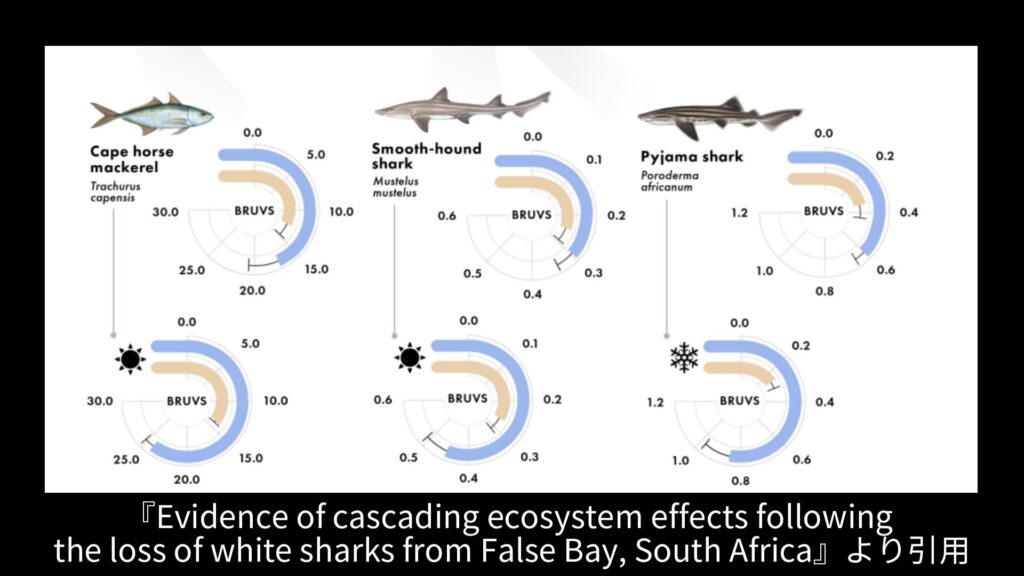

- BRUVS(エサを取り付けた無人の水中カメラ)の映像記録

など複数の情報を統計的に分析し、フォールス湾ホホジロザメが減少する前の期間(2000~2015年)と後の期間(2016~2020年)で、これらの生き物の記録がどう変化したのか調べました。

オットセイやエビスザメが増加し下位の生き物が減少

まずホホジロザメの獲物であるミナミアフリカオットセイとエビスザメについて。

オットセイの記録数はホホジロザメ減少期になってから急激に増加し、エビスザメもボート調査で一度も確認されなかったものが姿を見せるようになるなど、明らかな変化が得られました。

続いて彼らが捕食する動物たちについて。オットセイの獲物となるアジの仲間やエビスザメの獲物である小型サメ類が水中カメラで記録された件数を見てみると、季節ごとに差はあるものの、ホホジロザメ減少期に彼らの記録数も減っていることが分かります。

これらのデータから、ホホジロザメという頂点捕食者がいなくなったことにより、彼らの獲物であったオットセイやエビスザメの数が増え、その獲物である動物たちの数が減るという、トップダウンのカスケード効果が起きていると言えそうです。

研究結果に対する疑問点の解消

ここまでの説明を読んで皆さんが疑問に思っていそうなことを想定し、論文の内容をもとに回答していきます。

そもそも何故ホホジロザメは減ったのか?

ボート調査の記録からホホジロザメがフォールス湾で減っているのは確かなようですが、何が原因なのか、研究チームは「明確には分からない」としています。

南アフリカでホホジロザメが消えると聞いて、多くの方の頭にシャチによるホホジロザメ狩りが浮かんだと思います。

しかし、例のポートとスターボードと呼ばれるコンビによるホホジロザメ狩りがこれまで確認されたのは、フォールス湾から東に離れたモーセル湾であり、フォールス湾ではまだホホジロザメ狩りは確認されていません。

フォールス湾でもシャチによって襲われたと思しきエビスザメが見つかっているのでシャチが関係している可能性もありますが、断言できるほどの証拠はありません(詳しくはコチラ)。

別の仮説として、人間による影響も考えられます。

南アフリカにおいて、ホホジロザメは1991年から保護の対象とされていますが、一部地域ではビーチの安全対策として駆除されたり、混獲されてしまうこともあるので、そうした活動によって個体数が減少している可能性も指摘されています。

ホホジロザメを襲うシャチの映像↓

ホホジロザメ以外の要因の可能性について

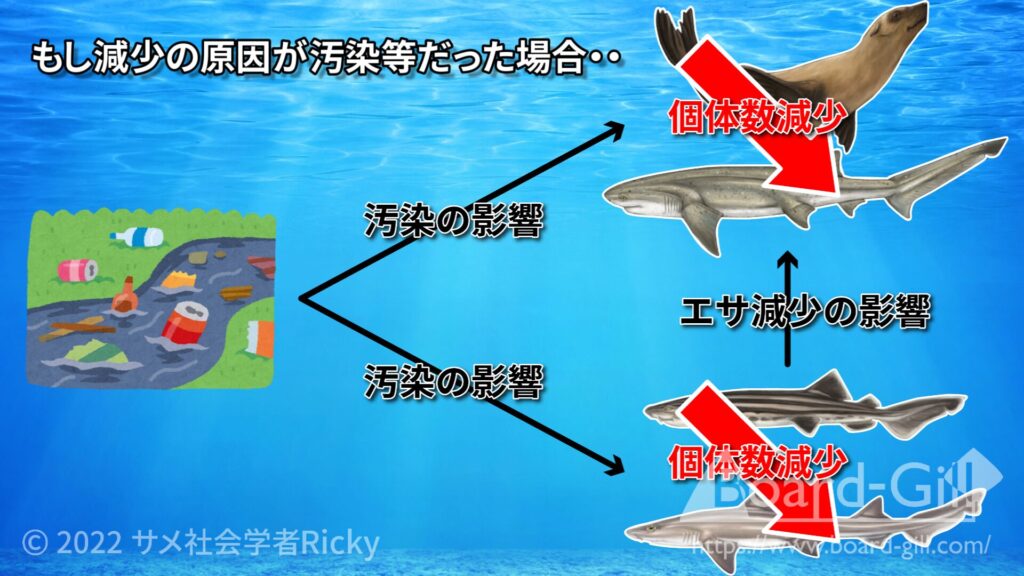

今回確認されたアジ類や小型サメ類の減少が、汚染や水温変化などの別の要因で起こった可能性はないのでしょうか?

研究チームはこれに対し、汚染や水温水温によるものだとしたら、ホホジロザメの獲物である上位の捕食者が増加して、その下位の生き物が減るという反比例のパターンは見られないはずという見解を示しています。

僕なりにもう少し噛み砕きます。

例えば汚染物質が流れ出た影響で小さな魚たちが減ったのだとしたら、同じく汚染によってオットセイやエビスザメも死んでしまったり、エサである下位の生き物が減ったことで彼らの数も減少すると思われます。

しかし、今回は上の栄養段階の生き物が増えて下が減るというパターンを示していました。オットセイに至っては減少か横ばいだった数値が、ホホジロザメ減少に合わせて急激に増加しています。

こうしたことを考えると、今回記録された変化は、カスケード効果によるものである可能性は高いと言えそうです。

生態系の変化はどこまで深刻なのか?

ここまでの説明を聞いて、たった5年程度でそこまで生き物の数が変わるのかと疑問に思ったり、フォールス湾の生態系が崩壊しかかっているのかと心配する人もいるかもしれません。

これについて、アジ類や小型サメ類の数自体が激減したとは、必ずしも言えないかもしれません。

研究チームはアジ類や小型のサメ類の記録数が減った理由について、以下のようにコメントしています。

We note that changes in species relative abundance found here following the loss of white sharks are likely not exclusively or primarily due to alterations in consumer-induced mortality; but rather, are also a result of behavioral adjustments associated with alterations to predation risk.

(意訳:このホホジロザメ現象に続く相対的生物量の変化は、恐らく消費者による死亡数変化が唯一または主要な原因ではなく、むしろ捕食リスクの変化に関係した行動調節の結果でもあろうことにちゅういすべきである。)

『Evidence of cascading ecosystem effects following the loss of white sharks from False Bay, South Africa』より引用

要するに、エビスザメやオットセイに襲われるリスクが増えたことで、獲物となる動物たち行動パターンが変わったから見かけなくなった可能性があるというわけです。

捕食者によるカスケード効果の説明をする時、「サメがエイを食べることでエイの個体数を抑える」など、直接的に食べることによる影響が例としてよく使われますが、実はその捕食者がいることで獲物となる動物の行動パターンが変わるという間接的な影響も重要なカスケード効果です。

実際にオーストラリアのシャーク湾では、イタチザメの大型個体の存在が、ジュゴンの食事行動に影響していることを示す研究があります。

ホホジロザメ消失により生き物の行動に変化が起きただけなのか?それとも個体数も大きく変わってしまっているのか?この辺りはさらに研究が必要だと思います。

ホホジロザメを調査・保全する理由

今回紹介したようなカスケード効果の理解がなぜ大事なのかと言えば、大型サメ類のような一見厄介者にも思える高次捕食者のことを調べ、守る理由に繋がってくるからです。

カスケード効果が人間社会に影響するリスク

確かにホホジロザメは、稀に人間を噛んでしまい、痛ましい事故を引き起こすことがあります。

しかし、ホホジロザメがいなくなると、彼らが食べていた動物が増えすぎたり行動パターンを変えたりして、それによって別の生き物が減ってしまう、という風に影響が連鎖していきます。

このような生態系におけるカスケード効果が連鎖していた結果、例えば水産資源が減ってしまうなど、人間社会にも悪影響をもたらすリスクがあります。

もちろん、ホホジロザメ自体も人気動物ですから、彼らがいなくなることで現地のケージダイブ産業が損害を受けるなどの直接的な不利益も考えられます(ケージダイブの是非や経済効果についてはコチラ)。

予測が難しいからこそ保全と調査が大事

高次捕食者の保全で難しいのは、実際にどれくらい減ったら、どんな影響がどこまで出るのか、予測することが難しいことです。

例えば微生物や昆虫類であれば、一定の飼育環境を整えて「もしここで捕食者を取り除いたらどうなるか?」という検証ができますが、長期飼育不可能なホホジロザメで同じことはできません。

そのため、ホホジロザメがいなくなった場合に何が起こるのか正確に予測できなくても「他の事例から考えて、重大な問題が起こるリスクがある」という立場から彼らを保全するべきです。

また、今回のようにホホジロザメがいなくなる出来事が起きた場合、他では手に入らない貴重なデータとしてしっかりと調査する必要があります。

サメ類に限った話ではありませんが、一見経済的な価値が低いと思われていたり、厄介者扱いされやすい生き物を研究したり保全したりすることは、巡り巡って人間社会のためになることは、どうか理解して欲しいです。

まとめ

今回は「ホホジロザメがいなくなったらどうなるか?」というテーマでカスケード効果について解説をしました。

以下は今回の内容のまとめです。

ある栄養段階の生物が、別の栄養段階の生物の個体数や行動に影響を与えることをカスケード効果と呼ぶ。

南アフリカのフォールス湾でホホジロザメがいなくなったことで、ホホジロザメの獲物となる動物の記録が増加し、その動物たちの獲物である小型のサメ類やアジ類の記録が減少した。

ホホジロザメのような動物がいなくなると何が起こるか予測するのは難しいが、カスケード効果による生態系変化が人間社会に悪影響をもたらす恐れもあるため、保全や研究が重要である。

少し難しい内容も含んでいたかもしれませんが「サメが大事だ!」と世の中に訴えていくうえで肝になる部分だと思うので、少しでも伝わっていると嬉しいです。

参考文献

- Michael R. Heithaus, Alejandro Frid, Aaron J. Wirsing, Boris Worm『Predicting ecological consequences of marine top predator declines』2008年

- Neil Hammerschlag,Yakira Herskowitz, Chris Fallows, Chris Fallows, Thiago B. A. Couto『Evidence of cascading ecosystem effects following the loss of white sharks from False Bay, South Africa』2025年

- 日本生態学会(編集)『生態学入門 第2版』(2012年)

初心者向け↓

中級者向け↓

コメント