動物図鑑や水族館の魚名版を読んでみると、名前の後ろに謎のアルファベットが並んでいることがあります。

- カクレクマノミ Amphiprion ocellaris

- ツマグロ Carcharhinus melanopterus

- コツメカワウソ Aonyx cinerea

ローマ字でも英語でもなさそうなこの文字・・。よく分からないと思って無視している方も多いと思いますが、これは「学名」というもので、生き物を語る上でなくてはならない重要な名前です。

図鑑や生き物の解説を読んでいると学名の話は出てきますが、そもそも「そもそも学名とは何か?」ということを学ぶ機会は多くありません。

今回は初心者の方でも理解出来るよう、学名の基礎や意味について解説していきます。

解説動画:【生き物好き必見】学名とは何か?トリビアの泉でも話題になった、図鑑などでよく見る、あのよく分からない名前について解説!

このブログの内容は以下の動画でも解説しています!

※動画公開日は2021年4月10日です。

分類学について

学名について知る上で欠かせないのが分類学という学問です。そのため、まずは分類学の説明をさせてください。

分類学を平たく言えば、「生き物をグループ化して名前をつける学問」です。

僕たちの周りには色々な生物がいます。

海の中だけ見ても、海を漂うクラゲ、変幻自在に色を変えるイカ、大海原を泳ぐサメ、海底を動き回るナマコなどなど。これらは全て動物ですが、植物や菌類も含め、外見も体の構造も様々な生物で地球は溢れています。

そうした様々な生物たちの中でも、似たような骨格を持っていたり、近い遺伝子を持っていたり、共通点のある生物たちがいます。それらを同じ仲間としてグループ分けしていくのが分類学のお仕事です。

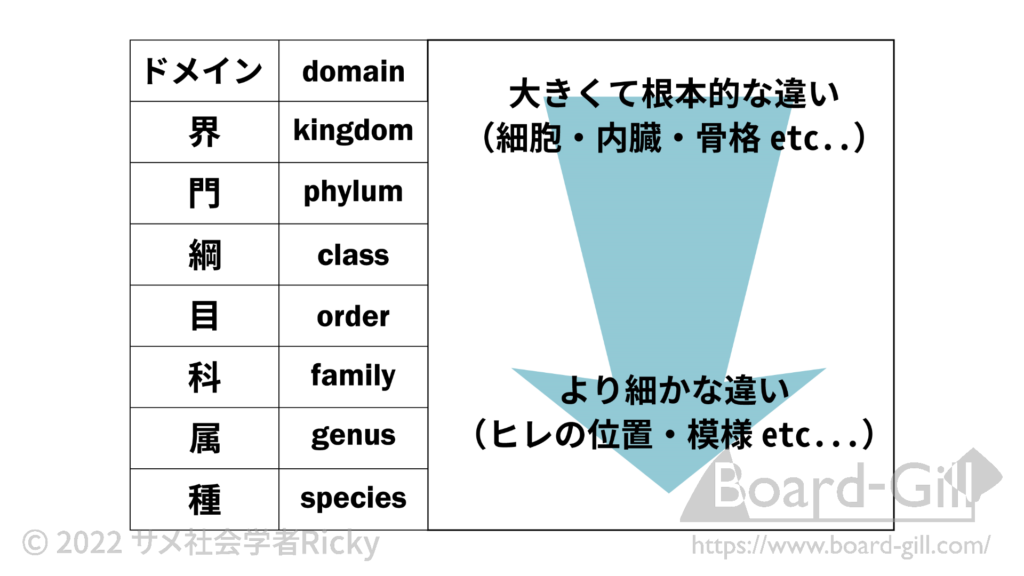

分類学のグループ分けはこのようになっています。

生物の最小単位を種と言います。

近い種同士が集まって属を作り、近い属が集まって科を作り、近い科が集まって目を作り・・・・というように、より大きなグループになっていきます。

そして、より大きなグループの方が骨格・内臓構造・細胞など、より根本的な部分で分けられています。

「なんだか難しいな・・」と思った方は、住所みたいなものだと理解してください。

日本国という大きな塊の中にも47都道府県という大まかなグループがあって、さらにそれを細かく分ける市区町村というグループがあり、細かいグループほど具体的に特定のものを指し示すようになりますよね。生物の分類も基本は同じです。

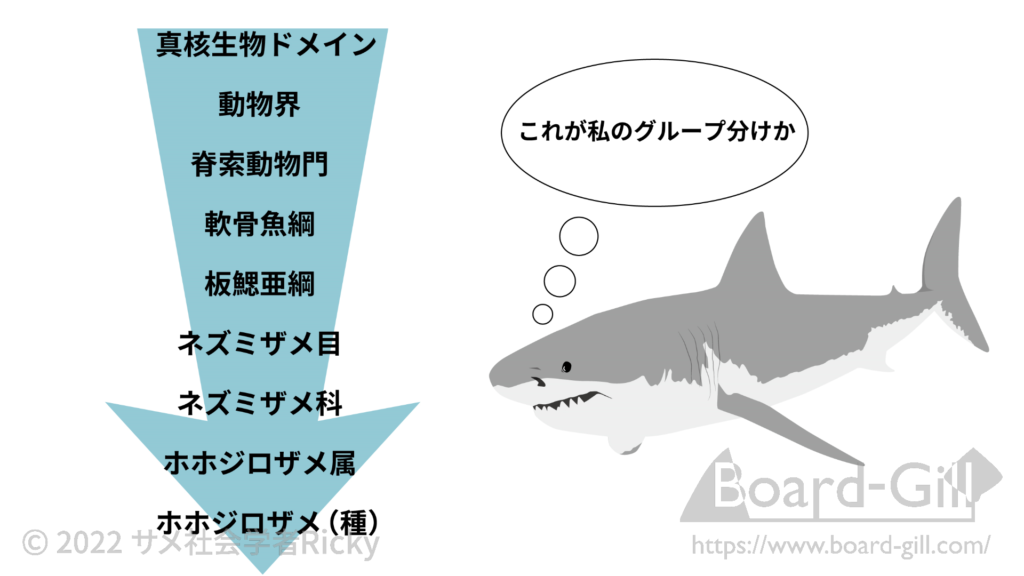

一例を出すと、『ジョーズ』のモデルで有名なホホジロザメは以下のような分類になっています。

「亜綱」というものが突然出てきましたが、これは綱と目の間です。

やや単純すぎる例えですが、数字で言う0.5みたいなものだと思っていただければ、ひとまず大丈夫です。

なぜ学名が必要なのか?

分類学者の仕事は、こうしてグループ分けするだけではありません。

グループ分けをしていく中で新しい種が見つかった時、その種に名前をつけるのも分類学者の仕事です。

そして、分類学者が一つの種に与える名前こそが学名です。

では、なぜ学名が必要なのでしょうか?

分類学に馴染みのない人は、

ホホジロザメは「ホホジロザメ」と呼べばよいのでは?

と思う人もいるかもしれません。

しかし、実際には一つの種なのに様々な呼び方があったり、逆に違う種なのに同じ名前で呼ばれていることもあります。

最も分かりやすいのが言語による違いです。日本で「ホホジロザメ」と呼ばれているサメは、米国では「Great white shark」、中国では「大白鲨」と呼ばれています。

「それなら、世界で通じる英語にとりあえず統一しよう!」という意見も出そうですが、英語圏内でも生物の名前は地域によって異なることが多いです。

例えばホホジロザメの英名は「Great white shark」とよく紹介されますが、ただ単に「white shark」と呼ばれることもありますし、オーストラリアでは「White pointer」という呼び方もあります。

また、シロワニというサメには「Sandtiger shark」、「 Grey nurse shark,」、「Ragged-tooth shark」という三つの英名があります。

逆に、全く違う種なのに同じ呼び方が存在する事例として、ネコザメとナヌカザメが挙げられます。

ネコザメはネコザメ目に、ナヌカザメはメジロザメ目にそれぞれ分類される全く異なるサメなのですが、一部の地方ではナヌカザメのことをネコザメと呼びます。

確かにナヌカザメはネコっぽい顔つきと模様をしていますが、これでは「ネコザメ」と言った時にどちらの種を指しているのか分からなくなってしまいます。

こうして考えてみると、「誤解や勘違いのないように一つの種を明確に表す」という行為が案外大変だということが分かります。

そして、この問題の解決策として「絶対に迷わない、世界でただ一つの名前」として発明されたのが学名なんです。

学名のルール

では、学名とはどんなものかを見ていきましょう。

ここでも一番有名なサメ、ホホジロザメを例に出して解説します。

学名は二つの名前で作られる

ホホジロザメの学名は以下のように記します。

Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758)

種を表す学名は、属名と種小名という二つの名前が合わせて作られます。このルールを二名法と言います。

最初の属名「Carcharodon」がホホジロザメ属、それに続く種小名「carcharias」がホホジロザメ属のどの種なのかを表します(その属に一種しかいなくてもルールは変わりません)。

そして、明確に学名であることがわかるように、どの言語の文章で書く際も、イタリック体にするのがルールです。

最初の部分が属名なので、同じ属の生物の場合は同じ属名がつきます。

例えばツマグロとクロヘリメジロザメはどちらも同じメジロザメ属なので、「Carcharhinus」という属名がついています。

カッコ内の名前と年号の意味

属名と種小名で構成された「Carcharodon carcharias」だけで学名とすることも多いですが、より正確には「Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758)」と書きます。

上記の例では、「carcharias」以降の文字がホホジロザメという種を論文に記載した著者の名前、および発表した年が記されています(発見者の名前ではないことに注意)。

通常はカッコで括らずに書くのですが、最初に論文が発表されてから属名が変更になるとカッコで括られます。

ホホジロザメはかつてネズミザメ属に分類されていたのを、ホホジロザメ属という新たな属を作って分類し直したので、このような表記になるわけです。

なお、属名と種小名はイタリック体にしますが、それに続く人名と年号はそのままです。

ちなみに、生物の学名を調べていると「Linnaeus」という名前によく出くわすのですが、これは二名法を確立した「分類学の父」と呼ばれるカール・フォン・リンネから来ています。

三つで構成される学名

学名を調べていると、3つの単語で構成されている学名を見つけることもあります。

これはルール違反ではなくて、亜種を示すときに使います。

亜種をざっくりと言えば「同じ種ではあるけど、完全に一緒とするにはちょっと・・・」というグループです。

このような亜種を学名で表す場合、属名と種小名の後ろにもう一つ言葉を足して、どの亜種なのかを表します。

例えば、「ベンガルトラ」、「アムールトラ」、「スマトラトラ」など色々なトラの名前を聞いたことあると思いますが、主としては全てPanthera tigrisという一種だとされています。

その中で、生息域の分かれた亜種に、以下のような学名が与えられています。

- ベンガルトラ:Panthera tigris tigris

- アムールトラ:Panthera tigris altaica

- スマトラトラ:Panthera tigris sumatrae

「ベンガルトラ」という名前だけ言われると、それが種なのか亜種なのか、そもそも単なる地方名とか俗称なのか分かりませんが、学名を見ることで明確になります。

こうした理由からも、学名は生物について議論するのに便利です。

学名は原則ラテン語

学名についてもう一つ重要な点をお伝えすると、学名は原則ラテン語(一部ギリシャ語)で書かれています。

「何でラテン語なんて誰も使っていない言語を用いるんだ?」と言いたくなりますが、この「誰も使っていない」というのが重要なんです。

言語というのは自然と同じで極め流動的です。新しい言葉が増え、使われていない言葉が埋れていき、文法が次々に変化します。

大学受験において、平安時代の文章を読ませるというだけで入試問題が成立するのは、それだけ当時と今で日本語の作りも意味も変わっているからだとも言えます。

しかし、学名は唯一無二、世界共通で生物の名前を指し示す名前なので、頻繁に言葉の意味や文法が変わってしまったら困ります。

その意味で、実質死んだ言語であるラテン語は安定感があります。

ただし、ラテン語には「発音が分からない」という問題があります。

日常生活で誰も話していない言語なので、「正しい発音をしろ」と言われても、どこで学んでいいのか分かりません。

綴りから読み方を推測できる学名や、むしろ必殺技みたいで叫びたくなる学名であれば英語風に読めばそれっぽくなります(個人的に好きなのはマオナガの「Alopias vulpinus」です)。

一方で、以下のようなサメたちは発音しづらいか、どう発音するのが正解か謎です。

- ラブカ:Chlamydoselachus anguineus

- エビスザメ:Notorynchus cepedianus

- ヒゲツノザメ:Cirrhigaleus barbifer

ただし、アカデミックな場でも学名の発音についてはそこまで厳しくないという話は聞くので、伝わるようそれっぽく言えば問題ないのだと思います。

学名において肝心なのは、一つの種を示す唯一無二の名前であることです。

学名にはちゃんと意味がある

学名は確かに発音しづらいし日本人にとって馴染みのない言葉で記されていますが、意味のない呪文ではありません。

それぞれの学名にはちゃんと意味があり、調べてみると意外に面白いです。

例えばホホジロザメのCarcharodon carchariasですが、「Carcharo」 の部分が「荒い」、「don」は「歯」、「carcharias」が人喰いザメを意味をしています。

縁がギザギザした歯を持っていて人くらい大型の獲物を捕食することができるホホジロザメにかなりマッチした名前です。

また、アオザメの学名「Isrus oxyrinchus」には「等しい尾、尖った吻先」という意味があります。

尾鰭の上葉と下葉がほぼ等しい三日月型になっていてシャープな顔立ちのアオザメにぴったりですね。

さらに、発見に携わった人物の名前が学名になることもあります。

ミツクリザメの学名「Mitsukurina owstoni」は、属名が箕作佳吉博士、種小名が発見者のアラン・オーストン氏に由来しています。

逐一全て調べて覚えるのは大変ですが、推しの生物の学名やその意味を知らないという方は、この機会に調べてみると面白いと思います。

生物学では原則学名を使う理由

最後になりますが、科学における学名の役割について触れておきます。

生物の論文を読んだことがある人は分かると思いますが、学術論文で生物の名前が描かれる際は基本的に学名が用いられます。

読み辛い人もいるかもしれませんが、これは再現性という観点から非常に重要なことです。

科学におけ再現性をシンプルに言えば、同じ条件で実験を起こった場合、誰がやっても同じ結果が得られるということです。

生物学の論文では、ほとんどの場合「Materials and methods(素材と方法)」という項目があり、どんな生物を使ってどんな手法を用いて何を調べたかが明確に記載されています。

もしこの論文の内容が正しいのかを検証したい場合、確実に同じ種の生物を用いる必要があります。また、違う生物で同じ効果が得られるかの検証なら、確実に違う種を用意しなければなりません。

そのため、論文に生物名を書く際は、絶対に他の種と混同してされることがない学名にする必要があるんです。

以前に「サメに毒があるのか」というテーマを解説したことがありますが、これもきちんと証明するなら「ネコザメ 」ではなくて「Hetrodontus japonicus」と論文に書く必要があります。

さもないと、ネコザメ属のどの種を用いたのか、そもそも地方名が「ネコザメ」であるナヌカザメ(Cephaloscyllium umbratile)なのか、なんだかよく分からない論文が出来上がってしまいます。

これでは再現性がないも同然なので、科学的には認められません。

こういうことを考えると、生物をグループ分けして学名をつける分類学というのは、あらゆる生物学分野の前提を支える大事な学問であることがわかります。

「学名は難しくて覚えるの大変」や「分類学って細かくて面倒くさい」と思う人もいるかもしれませんが、分類学あってこその生物学です。

まずは好きな生物の分類や学名を調べてみるなど、とっつきやすいところから理解を深めてみてはいかがでしょうか。

あとがきにかえて補足

以上が、学名についての解説でした。

最後に補足しておくと、今回は分かりやすさを重視してかなり浅く紹介しています。

実際には、学名にはもっと細かいルールがあるため、本格的に生物学の道に進みたい人や、もっと詳しく知りたい方は、この記事の内容で止まらずに自分でも調べてみてください。

参考文献

- 今村央『魚類分類学のすすめ―あなたも新種を見つけてみませんか?』2019年

※本記事は2022年3月までにWebサイト『The World of Sharks』に掲載された記事を加筆修正したものです。

コメント